图1 元太宗像(元后期)

御容,所指为帝后肖像,用于供奉、祭祀以及瞻仰,其所有者可以是皇家,也能够是臣下。本文讨论的主题是归元代皇家所有的本朝先帝(图1)、先后(图2)肖像,[2] 希望解说它们的制作、形制,不同做法的文化差异、可能的遗存与其制作年代等,但也会概述时代更早的御容,并参证非皇家的元代御容。

图2 元代皇后像(元后期)

一、唐宋御容 [3]

1·1 名家、语词与制度

中国画史上,对貌写真式的绘制御容出现很早,不过,唐以前的御容今已不存。[4] 入唐以后,现知确曾如此绘制的第一人是阎立本,时在贞观年间。[5] 阎立本之后,绘制御容便屡屡见诸载籍,并涌现出众多名家。以唐宋时代论,既有如唐陈闳、[6] 常重胤、[7] 北宋元霭 [8] 等对貌写真者,也有如唐吴道子、[9] 前蜀杜齯龟、[10] 阮知诲、[11] 宋艺、[12] 北宋王霭、[13] 牟谷 [14] 等追写默画者,而晚唐、前蜀还专有写貌待诏,如常重胤的写真令随僖宗入蜀的写貌待诏逊色,宋艺则是翰林写貌待诏。

做为名词,“御容”的出现远晚于绘制,以目前的知识,9世纪前期成书的《唐朝名画录》使用最早。画史以外,则没有早过五代,最先使用它的应是《玉堂闲话》,说的是夹纻的唐玄宗御容。[15] 到北宋初,“御容”已逐渐为人熟悉,开宝七年(974)修成的《旧五代史》中,便多次使用,如后梁太祖被杀,其旧臣寇彦卿“图御容以奠之”;后汉内乱,阎晋卿“夜悬高祖御容于中堂”。[16] 此后,御容便成为先帝肖像的专有名词。尽管专有名词已然出现,但还有若干同义词并存,如仍是在《旧五代史》里,后梁太祖御容又被称为“御像”;[17] 《宋史》还常用“神御”。[18] 《经世大典》遗文《元代画塑记》是记录元代御容制作的档案性史料,它在使用“御容”同时,亦称大型御容为“御影”,中型御容为“小影”、“小影神”。[19]

虽然开元时,大明宫别殿已经供奉太宗、高宗、睿宗圣容,且唐玄宗日日具服朝谒,[20] 但终唐之世,也没有形成祭拜先朝御容的制度。御容制度的确立要等到宋真宗的时代,景德四年(1007)神御殿、[21] 大中祥符五年(1012)景灵宫 [22] 的创制该视作制度确立的标志。因对礼制理解不尽相同,前代制度难以为后世恪守,但宋真宗以来,皇家制作先朝御容,并在敕建的专门殿堂中如期祭祀,不仅历代相沿,而且列为家国大事,成为宗庙制度的重要内容。

1·2 特殊形式

就目前所知,元明清的皇家御容仅有平面的一类,而在更早的时代,帝王肖像还有立体的。如隋文帝已将自己的等身铜像“颁诸四方”,入唐,先帝和当朝天子的肖像更所在多有,其中,固然有绘画的,但泥像、铜像以及石像、夹纻像等立体的形式更加常见,玄宗时代尤其典型。[23] 唐代的传统也被后代延续,如北宋景灵宫里供奉塑像,[24] 这该是加彩绘的泥像,最少在南宋之初,还有“金像”,[25] 这应是以铜铸成。不过,两宋御容制作的主要方式仍是绘画。

辽金也有御容制作,但按已有的知识,它们起码以绘制为主。似穹庐小毡殿里的契丹亡帝及其后妃金像等,[26] 当属特例。金代御容应都是绘制的。它们供奉于专门的殿堂,故应形制颇大,它们又能置于匣内,御容匣则可由“太祝四员”或“内侍二人”捧奉。[27] 大型御容能够捧奉,重量一定较轻。按已知的大型御容形式,除绘画、刻丝以外,其他制作均无法使之重量较轻,而已知的刻丝御容仅出现于蒙元时代。

1·3 奉安场所

唐代的御容大抵供奉于各地旧有的寺观内,佛教及景教寺院固然也有,但因国家尊崇道教,故道观是主要奉安场所。[28] 北宋时代,御容的奉安地点最繁杂,都城有,外地也有;宫中有,寺观也有;宗室宅邸有,百姓家中还有。宋人好礼,这就难免引出谏诤,如“翰林学士欧阳修言神御非人臣私家之礼”,谏官范镇则说:“祖宗御容非郡国所宜奉安者”。到熙宁二年(1069),在李德刍的再次献议后,宗室、民庶的先帝、先后御容方悉数“取藏禁中”,到元丰五年(1082),京城寺观里的御容才被多数迎奉入宫。而宣和元年(1119),太常寺仍在讨论对外地州府所供奉御容的祭拜礼仪。不过,在正史的记录里,南宋御容皆在临安(今杭州)的宫中或寺观内,当然,宋室南渡之初暂时奉安温州的不该包括在内。[29]

宋元帝王祭供先人有两类场所:神主祭供于太庙,御容祭供在神御殿等。御容的形式已具前述,神主则一般是髹漆或髹漆饰金的木牌位,但例外总有。如元代,世祖至元三年(1266)起,先用刘秉忠设计的栗木质涂玄漆的神主,至元六年十二月十八日起,又启用国师制作的木质金表牌位(简称“金牌位”),[30] 甚至打造“金主”,大约因金主材料贵重,引来“盗入太庙,失武宗神位及祭器”,时在泰定四年(1327)。[31]

太庙出现较早,而因御容出现较晚,故祭供它的神御殿等也出现较晚。隋唐虽已开始制作御容,但那时似乎并无专为祭供御容建筑的场所。最早祭供御容的专门殿堂应是景德四年(1007)敕建的神御殿,此后,史籍中不断有北宋建设神御殿、景灵宫的记录。景灵宫仅有都城的一处,但其内有殿多座,每殿供奉一朝帝后。神御殿则数量甚多,如太祖、太宗各7处,真宗甚至14处。也按正史的记录,南宋神御殿的数量远少于北宋,这显然联系着国家窘迫的财力。[32]

契丹称祭供御容的建筑为“庙”,帝王行“告庙仪”、“谒庙仪”始自辽太宗时代(926~947年),行“瑟瑟仪”祈雨时,“皇帝致祭于先帝御容”,而后射柳,此时,御容供奉于临时构建的“百柱天棚”中。[33] 《金史》虽然也用神御殿、[34] 御容殿 [35] 的称谓,但还沿用西汉时的名词,称供奉御容之地为“原庙”,中都(今北京)的衍庆宫曾是金代最重要的原庙。[36]

二、编年制作史料

2·1 御容的编年史料

蒙元文献常常谈起御容,其中,主要是皇家制作的先帝、先后肖像,元代著作称之为“先朝之御容”。[37] 由于尊崇藏传佛教,故至少在元中期,还同时绘制与御容尺幅相同的佛坛。这些史料可依年代先后大致整理如下。在以后的讨论中,这些史料还会反复引用,引用时,不再出注,而以于“【】”中加序号的方式标明,以利查核,至于序号前的“年”字,则为区别后继的表2。

表中,文献史料共18则,记录了19次御容制作,其中,【年6】、【年9】各为两次制作。【年6】一为织“御影”等,一为绘御容与佛坛。【年9】一为织御容,二为绘佛坛及小影神。【年10】所织成的英宗御容应是【年9】中奉诏令“画毕复织之”两幅之一。

2·2 其他相关史料

元代文献中,还保存了绘制皇太子肖像的史料,其绘制或在生前,或在死后。生前如至元十六年(1279),御衣局使刘贯道绘健在的真金像,[42] 死后如至顺二年(1331)三月,绘病夭的阿剌忒纳答剌像。[43]

在元代的大都(今北京),常为帝王营造其专有的藏传佛教寺院,大型御容一般就供奉在这些寺院的影堂中。文宗皇帝倾慕汉文明,天历二年(1329),影堂更名神御殿,[44] 大约在顺帝向文宗复仇的后至元六年(1340),神御殿又恢复了影堂的旧名。

也有个别皇家影堂设在外地道观中,如真定(今河北正定)玉华宫孝思殿,就是祭供世祖父母——睿宗夫妇御容的场所。[45]

御容供奉于寺院是常规,但也有特例。如在中央官署,也会出现先帝御容,如世祖时代翰林院的太祖、太宗、睿宗御容【年2】。不过,在至治三年(1323)到至顺元年(1330),这三朝御容曾移置大承华普庆寺,[46] 那里,还有顺宗、仁宗夫妇的影堂。

三、编年史料分析

3·1 御容织、绘的文化差异

元朝御容的制作有织、绘两种形式。绘御容本是唐宋传统,织御容却为蒙元独有,其出现一定联系着蒙古族对丝绸的热衷。[47] 丝绸贵重易携,蒙古族热衷它应本于游牧民族的生活形态,因为只有贵重易携的物品,才利于在不断的迁徙中保有财产,而织御容又因特别精制而格外贵重。

表1显示,文献提供的御容制作有19次,它们可分三个阶段:

一、世祖到武宗,共制作7次,其中,5次为织、2次为绘;

二、仁宗到文宗,共制作8次,其中,3次为织(含1次为“画毕复织之”),5次为绘;

三、顺帝,共制作4次,织绘各2次。

有个情况理应注意,御容的制作形式竟大体反映着当朝皇帝的文化倾向,即织御容常常本于蒙古族对丝绸的珍爱,绘御容则往往体现了对汉族传统文化的亲近。

世祖时代,原庙御容启用了织造形式【年1】,翰林院御容却采用绘制形式【年2】。忽必烈既努力维护蒙古旧俗,又保留中国传统文明。[48] 可以相信,前者发乎天性,后者却是统一中华的明君英主的政治作为。原庙祭祀富于帝王私家色彩,翰林院祭祀则属官府性质。两次制作御容的采用不同形式,当由忽必烈的本心天性和政治作为有差异索解。成宗(见图3)是“忽必烈成就的守护者”,他的时代3次皆为织【年3~5】,这也应视作“守成”的举措。武宗(图4)曾是漠北的军事统帅,具有“标准游牧骑士的鲁莽和朴实”,他的时代采用了织、绘两种形式,而已知的佛坛制作,也从他开始,他诏令绘画的御容和佛坛各三轴【年6】。御容采用绘画,或许是为了与同殿供奉的佛坛有共同的形式。

图3 元成宗像(元后期)

图4 元武宗像(元后期)

仁宗皇帝(图5)以热心文治著称,他下令恢复科举、编撰法典、翻译儒家经典,还制定出蒙元最早的服用制度,故在其时代,御容采用绘制【年7】。

图5 元仁宗像(元后期)

英宗幼习儒学,熟知唐诗,还擅书法,其时的御容仍用绘【年8】。泰定帝曾是不满英宗的草原诸王领袖,他的时代,御容制作尽管保留了绘的形式,但也改变了仁宗、英宗的惯例,重新启用了织【年9、10】。蒙元君主中,文宗尤其热心文治,是最倾慕汉族传统文化的一个。以前,供奉御容的场所称影堂,他易名为神御殿,这也该视为恢复两宋传统。文宗时代,御容1织【年13】3绘【年11、12、14】,而所织为其父武宗的御容,这或许出于对武宗喜爱草原习俗的尊重。

顺帝是文宗同父异母兄明宗之子,与文宗有杀父之仇。其时的御容制作可分为两期,界断当在顺帝复仇的后至元六年(1340)六月。[49] 文宗死后,由其皇后主持,帝位先后传给了明宗的两个儿子,在文宗皇后等的监管下,年幼的顺帝对文宗维持了起码表面的尊敬,御容仍用绘制【年15】应与之关联。但到后至元六年,顺帝年满20,羽翼渐丰,下诏痛斥文宗,“诏撤文宗庙主”流放文宗皇后等,大反文宗订立的种种制度,此后,两次制作的先朝御容皆取织造形式【年16、17】,特别是忽必烈御容的再次织就,当和重用世祖至元年号一样,意在“祖述”。[50] 冷起喦的承命“写御容”【年18】,恐怕按顺帝本意,也主要是为其死后的织御容提供容貌范本。

虽然是蒙古人,但毕竟在做中国皇帝。既然做皇帝,经邦治国便难以率心由性,而皇家御容制作却是帝王家事,不必矫情做作。因此,与时政比较,皇家御容的制作方式更能准确体现帝王的文化倾向,倘若比较世祖时代原庙御容与翰林院御容的不同制作方式,这就越发明显。

3·2 织与绘的关系

已知的蒙元御容都是平面的,其做法可织、可绘。尽管形式不同,但织、绘关系紧密,绘制的御容虽不必尽皆织出,织造的御容却必有此前绘制的粉本。

【年9】称“画毕复织之”,显然是说按绘御容再织出同样的作品,这样的做法应是织御容的典型。如已知唯一明确言及织御容粉本的史料称,武宗即位后,敕“南木罕太子及妃、晋王及妃,依帐殿内所画小影织之”,采用的就是这样的做法【年6】。史载,阿尼哥所制织御容令“图画弗及”【年1】,显然,织御容与其绘制的范本,甚至像主真容的比较,才是这种褒扬的根据。

由于御容表现的是肖像,而祭供者往往见过,甚至熟悉被祭供者。所以,逼真传神至关重要,否则祭供者的虔敬之心无由产生。为逼真传神,在日后将成为祭供对象的人物生前,应当有肖像绘制,以做日后御容的相貌楷模。因此,皇太子真金健在时,刘贯道已因成功地绘画其肖像而授职御衣局使。成宗即位,追尊逝去的父亲真金为裕宗,以后织造的裕宗御容【年5】应依据这类肖像做成。既然能为皇太子绘画肖像,不论以地位、以年纪,当朝帝后也必在生前绘画肖像。对此,虽史失明载,但至正间冷起喦所画御容【年18】应包括顺帝夫妇肖像,目的当为在他们身后,做祭供御容的相貌楷模。

既然织御容应有像主生前的绘画粉本,而织御容最晚在忽必烈时代早期业已开始【年1】,因此,蒙元时代绘御容的肇起还要更早,甚至可推测到太祖时代。

3·3 “传神李肖岩”等画家

为使御容传神,画师必遴选高手,如“传神李肖岩”便至少三次承命绘画御容。

李肖岩,中山(今河北定州)人,相信最晚从皇庆元年(1312)起已在大都作画。[51] 14世纪前半期,他是最重要的宫廷肖像画家,皇帝几次令他绘制御容,仅编年史料中,就有3次。

延祐七年(1320)绘制御容时,李肖岩的地位还不甚重要,故敕命“选巧工及传神李肖岩”【年8】。到天历二年(1329)、他已成主要角色,与三位高官并列,故文宗敕“可令诸色府达鲁花赤阿咱、杜总管、蔡总管、李肖岩提调速画之”【年11】。再到至顺元年(1330),甚至成为奉敕者的首位,故文宗命“平章明理董阿于李肖岩及诸色府达鲁花赤阿咱处传敕”【年14】。这表明,最少在御容绘制中,李肖岩地位的步步提升,这该因其技艺日臻高妙,愈益赢得帝王赏识所致。

【年11】、【年14】都说到“诸色府”,它即工部的诸色人匠总管府,其达鲁花赤、总管应无技艺,只是秩正三品的官僚,而在文宗敕命提到的诸色府人物中,善画,甚至知画的,当仅李肖岩一人而已。

李肖岩的姓名不仅上达天听,在大都社会中,也极其响亮,如程钜夫、刘敏中、蒲道源等名人均有诗赠他。说:“海内画手如云起,写真尽说中山李”(程钜夫);“历观心得无古几,肖岩李生今第一”(刘敏中);“肖岩出后独超诣,睥睨众史如儿童”(蒲道源)。可知,李肖岩一时声誉极隆,是当代写真第一高手。关于他的史料,陈高华师已经做过辑录。[52]

由于李肖岩名动天下,且服务宫廷,故尽管现存文献不见他绘制元中期帝后、王妃生前肖像的记载,但他做过这类肖像应无疑义。李肖岩以外,元代还有一些知名画家曾经绘制这类肖像,如前至元的刘贯道、至正间的冷起喦。至于蒙古高官和礼霍孙是否画过御容,似应再议。

史称:“其太祖、太宗、睿宗御容在翰林者,至元十五年十一月,命承旨和礼霍孙写太祖御容。十六年二月,复命写太上皇御容,与太宗旧御容,俱置翰林院,院官春秋致祭。”[53] 若据此而肯定和礼霍孙绘画御容,[54] 固然不为无据,但翰林学士承旨此时已是秩从二品的达官,至元十九年(1282)四月,和礼霍孙还升任更显赫的中书省右丞相,成了百官之首。[55] 假若这等地位的蒙古权贵能画,画史不会缺载。故而,在这三幅御容的绘制中,和礼霍孙的角色大约只是转达敕命之类,并不亲手绘制,一如大德十一年的丞相脱脱、至治三年的将作院使明理董阿、天历二年的同知储政院使阿木腹等【年6、9、11未录文】。

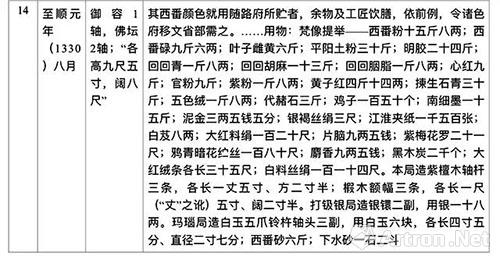

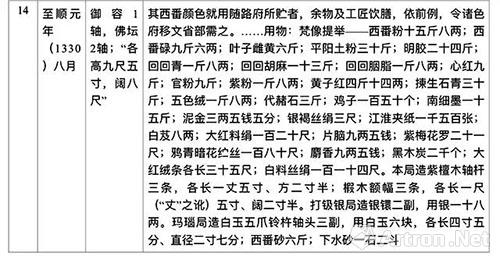

3·4 织御容的工艺

编年史料表明,世祖以后,新帝即位未久,通常便下诏制作御容。大型的御容“高九尺五寸、阔八尺”,它虽巨大,但唐仁祖督工的一幅织造要“越三年”【年4】,依然显得过于费工。至治三年八月癸亥(1323年9月4日),南坡之变,英宗被弑,泰定二年(1325)十一月,将作院织成英宗御容【年10】,[56] 其时去泰定帝登基两年另三月,离上英宗谥号、庙号一年另九月,而距现知最可能的开织【年9】一年另十一个月。[57] 文宗时代,织造速度明显提高,但武宗御容织毕,已在其子文宗登基一年另两月之后【年13】,完工的迟缓反映的仍是工耗的巨大。若绘御容,则完成很快,如1324年1月7日(至治三年十二月十一日),臣僚已经进呈绘制的英宗御容【年9】,而泰定帝1323年10月4日登基,即令登基当日,泰定帝便令绘制英宗御容,工时也不过四月又三日。

织御容工耗巨大,当时,符合如此工耗的织法只有刻丝。而古代,也只有刻丝的做法才能保证人物五官的准确,即令时至今日,以一般的织造方法,依然无法织出准确的人物形像。元末的孔齐也曾隐约说过织御容的工艺:“近代有织御容者,亦如之(指宋代刻丝),但着色之妙未及耳。”[58] 这是以织御容比较刻丝,暗含的语义应是两者工艺类同。与织御容类似的还有皇家的织佛像,织佛像上,要织出帝后为供养人,这也可视为另类的御容。纽约大都会博物馆藏有一幅大威德金刚曼荼罗(见图6),当即那时的织佛像,它采用的就是刻丝织法。

图6 刻丝大威德金刚曼荼罗(元中期)

隐约支持织御容采用刻丝工艺推论的,还有若干匠师和督工者的籍贯。已知最先织造御容的阿尼哥【年1、3、5】是尼泊尔人,成宗时代督工的唐仁祖【年4】是维吾尔人。他们都有西域的背景,而西域的刻织技艺源远流长,中国刻丝的工艺源头正是西方的刻毛,已知最早的几件中国刻丝也均应出自唐代西北织工梭下。[59]

至于阿尼哥,不仅为织御容的第一人,还曾绘御容,至少曾经“追写世祖、顺圣二御容”【年3】,而其子阿僧哥也在绘御容史料中出现【年8】。

3·5 作坊

《元史》说:“神御殿,旧称影堂。所奉祖宗御容,皆纹绮局织锦为之”。[60]《元史》编撰粗莽,早为史家诟病,上引文又是粗莽的典型。因为,其最后一句虽仅8字,却居然包含两个错误。一为做法,一为作坊。关于做法,前文已证明有织、有绘,下面只说作坊。

《元史·百官志》记载中央性官府作坊甚详,但这个“纹绮局”却遍寻不见。“纹绮局”,《永乐大典》里有,[61] 编纂者称文出《元史》,以其所载对照《百官志》,知此“纹绮局”就是《百官志五》所记纹锦局。[62] 它隶属于织染杂造人匠都总管府,应归入储政院的系统。[63] 至少对同见于《永乐大典》“局”字韵和《元史·百官志》的元代织染局院而言,前者的记录往往远较后者详尽。与前文推测织御容采用刻丝工艺关联的是,在《永乐大典》里记录了至元八年(1271)五月,“以马合某元管人匠并入纹绮局”,马合某显为西域人士,而西域的刻织技术历史久远。

然而,织御容的主要作坊还该在将作院属下,不仅前揭编年史料每每涉及将作院,并且,元人还对将作院所织御容极其赞美,说:“皇朝将作匠善织御容,其工妙非绘画所及,前古之未闻也” ,【年10】英宗御容即出自将作院匠户梭下。而自至元十五年(1278)起,织御容的第一人阿尼哥就“兼领将作院印”。[64] 至于将作院属下的哪个局院织造御容,尽管史无明载,但依然可以推测。

按《元史·百官志》的记录,将作院是元代管理皇家制作的机构,其大都等路民匠总管府属下有织佛像提举司,[65] 它是已知唯一帝王家织造宗教用品的局院。基于元代帝王的宗教信仰,所织佛像必属藏传佛教系统,织御容恰恰大多供奉于藏传佛教寺院。更重要的是,从纽约大都会博物馆所藏织佛像看,其下方就织出了帝后做供养人(见图7、8)。虽然供养人形象远小于织御容的像主,不过它们同为肖像。织佛像提举司设置于延祐四年(1317),前身应为头一年在大都成立的织佛像工匠提调所。[66] 这样,可以初步认定,仁宗时代以来的织御容,当是织佛像提举司的产品。

图7 刻丝大威德金刚曼荼罗之女性供养人

图8 刻丝大威德金刚曼荼罗之男性供养人

参与制作御容的,可能还有工部属下的作坊,因为,据《元代画塑记》,织御容的敕旨每每下达到将作院,将作院则通常要“移文”工部或其属下的诸色人匠总管府。参与制作御容的,应主要是工部诸色人匠总管府统辖的梵像提举司【年11】,但梵像提举司的贡献除去绘画御容,[67] 还该有绘画织造的粉本。

按《元史》的记录,梵像提举司的职掌是“董绘画佛像及土木刻削之工”,延祐三年(1316)后,其提举秩从五品。[68] 大约在天历二年(1329)前后,李肖岩应是其长官【年11】。

四、御容孑遗

4·1 现存实物

在北京的国家博物馆,有一幅1953年征购的《元太祖画像》,纵58.3厘米,横40.8厘米,据说本是某位蒙古王的家藏。[1]

在台北的故宫博物院,更珍藏着蒙元帝、后像册,帝像8幅,后像则15幅,帝像每幅纵59.4厘米,横47厘米,后像每幅纵61.5厘米、横48厘米。因册页上有清人的题写,帝像皆知所绘何人,而后像则仅10幅知所绘为哪位皇帝之妻,其中,5幅知所绘何人。台北故宫帝后像均为南薰殿的旧藏,册中肖像应是元人绘制的小型御容。

《元代画塑记》记载着“小影”【年6】、“小影神”【年9】,两词当完全同义。“小”显指尺幅,【年6】称小影在“帐殿内”,应主要为日常瞻仰、供奉而制作,而不同于大型御容那般供奉在高大的影堂(神御殿)里。专家相信,台北像册中的作品为小影,[2] 但这是个误会。因为,若小影确为小影神,那它们要高大得多,当属中型御容,后面讨论尺幅时,对此会有说明。

前述的小型御容当年如何称呼?今日不得而知。但其用途尚可推测,如日后制作大型御容的相貌范本。但由于轻便易携,在外出时瞻仰,或许也是重要功用。蒙古族上层常在旅途中,常规的旅行是每年春秋的帝后两都巡幸,上都(在内蒙古正蓝旗五一牧场内)、大都相去不到400公里,而往返却通常要消耗一个半月时间。[3] 蒙古族尊崇祖先,在如此长时间的悠闲旅行中,也该礼敬先朝御容。帝后巡幸一般在农历二三月离开大都,归来则多在九月。史籍中,还找不出关于上都神御殿的记载,这样,在上都的漫长时间里,似乎无法正式祭拜大型御容,小型御容应当还成了礼敬的对象。

于此,还应顺带讨论北京故宫收藏的《元代后妃太子像册》,它7开12像,纵40厘米左右,横29.8厘米。册中作品的绘画水平远逊前述小型御容,且衣纹缺略(如后像未画出领缘纳石失),似为未来画师的习笔之作。此册中有签题“……后纳罕”者(图9),台北后像中,也有一幅签题相同(图10)。

图9 北京“纳罕像”(元后期)

图10 台北“纳罕像”(元后期)

皇后纳罕,《元史》不载,未知何人。但比较两像面容,则显为一人,而两像绘画水平的差距也一望即知。这个水准的肖像,实在不配礼敬。

判断北京像册是未来画师的习笔之作,还能得到册中“平王诺木干”像(图11)的支持,题签上还有小字注“世祖皇帝第四子”。

图11 北平王南木合像(元后期)

据此可知,此人即《元史》中的南木合(又做那木干等),但他却非平王,而是在至元二年(1265)封北平王,十九年改封北安王。[4] “北”字至关重要,此字缺失应泄漏机关,表明册中作品原本大小不一,乾隆时代装裱时,为令各开大小一致,裁去“诺木干”像的上端,因装池者的轻忽,被裁部分还包括新做题签的上端,以致“北”字缺失。回到绘制当年,若非习笔之作,想无大小不一之理。

4·2 台北像册绘制的时间及可能的作者

由于在台北像册中,有文宗、宁宗、宁宗皇后的画像,据此,或可推断册中作品的绘制时间。

帝册最后一幅表现的是宁宗(图12),他是文宗、顺帝之间的皇帝,在位53日,寿仅6年。如此有限的在位时间,如此短暂的寿数,应无生前绘制肖像的举措,故其画像应绘制在顺帝时代。

图12 元宁宗像(元后期)

顺帝与文宗有杀父之仇,远谪之恨,后至元六年六月丙申(1340年7月9日),顺帝“诏撤文宗庙主”,并迫害其妻、其子,文宗御容也不会保存,故其画像应绘制在顺帝复仇之前。

关于宁宗皇后的生年,史籍不载,但她册为皇后于宁宗在位时,[5] 年龄应同生于1326年的宁宗彷佛。像册(图13)中,她显然是少女形象,而非稚童。因此,画像应绘制在复仇前不久的顺帝时代,即台北两像册中的肖像当是1340年7月9日以前不久的作品。关于台北像册,曾有过是明摹本的异说,[6] 但鉴于明人对蒙元的民族仇视,这个说法不足为训。

图13 元宁宗后像(元后期)

以三幅画像推测两本像册中全部作品的时代,似乎要满足两个前提:册中作品无重要遗缺;它们遵奉同一敕命绘制。

先说前一个。装裱入册的作品确已少于当年绘制时,帝后不全便是遗缺的明证。然而,有元朝倒数第二位大汗宁宗与其皇后像在,此前的御容遗缺对时代推测并无意义。这样,可能的重要遗缺只剩末代皇帝顺帝夫妇了,但在已知的史料里,尚未见皇家供奉、祭祀、瞻仰当朝帝后御容的记录,因而,册中的遗缺无法反对上述的时代推测。

再说后一个。依据人物在画面上的位置,应足以判断绘制遵奉同一敕命。在北京的太祖像(图14)上,人物的位置高出台北像册(图15)诸作许多,而后者却基本相同(图16、17、18)。

图14 北京元太祖像(元)

图15 台北元太祖像(元后期)

图16 元武宗后(“济雅图皇帝母”)像(元后期)

图17 元仁宗后像(元后期)

图18 元英宗后像(元后期)

这表明,对人物在御容画面上的位置,蒙元并无前后统一的限定,不同处理必因依据不同敕命、绘制在不同时间。而从常理出发,遵奉同一敕命的制作该有基本相同的处理。关于北京画像和台北像册中若干作品绘制在不同时代,有专家曾经指出,北京太祖像应绘制在世祖时代,台北太祖像是对它的复制,[7] 而武宗后“济雅图”、[8] 仁宗帝后、明宗后、文宗等像的画风基本协调,若考证其作者,“李肖岩是最关键的画家”。[9]

既然判定台北像册诸作的绘制出于同一敕命,那么,问题也随之而来,即何以出于同一敕命的作品却画风不同?

如世祖帝、后(图19)、顺宗后像(图20)与文宗等像有别,前三像施色类干法唐卡,似与阿尼哥或其流派有关,而文宗等像采用的却是中国传统的施彩方法。[10]

图19 元世祖后像(元后期)

图20 元顺宗后像(元后期)

其实,画风的差异不难理解,御容因最重传神,故往往绘制在生前。

倘若如此,不同帝后像的祖本必出自不同敕命,不惟祖本绘制在不同时间,还会出自不同画家的笔端。不同时间、不同画家的作品难免画风不同。在受命绘制台北像册诸作的画家,基本工作不过临摹祖本,这样,只要具备了一定技艺,按不同画风的祖本“对模传写”的作品也只应面貌不同,而在多元文化的背景中,绘制这批肖像的宫廷画家必有如此造诣。

据编年史料,李肖岩多次绘制御容,已知的最后一次在至顺元年(1330年)八月【年14】,而台北诸作已被判定为1340年7月9日前不久的制作,两者相距不足10年,故它们很有可能出自李肖岩之手。类似御容的像册元代确曾出现,李肖岩也确曾绘制。如延祐六年(1319年),他曾奉旨照“各家的大神,对模传写”了30张小型肖像,画的是刘秉忠等忽必烈时代的人物,画毕还被“裱褙成看册”。[11] 这里,将小型肖像装裱成册称“看册”,但对“先朝之御容”册却不能如此称呼,因为,仅一“看”字,便全无敬意。

至于北京《元代后妃太子像册》的时代,也可推断。因册中最后一幅为文宗之子燕帖古思(图21),[12] 故亦应绘制在顺帝复仇之前不久。[13]

图21 燕帖古思像(元后期)

4·3 写实的物证

上文在讨论御容制作中的织绘关系时,曾从事理出发,判断过御容的高度写实。既已解说了御容的孑遗,这个判断将获得不少证明。

尽管小型御容尺幅不大,但写真传神却毫不马虎。

首先,人物相貌个个不同,想必各有其当年的现实依据,当然,这应把太祖、太宗像排除在外,因为它们确知的祖本似不早于世祖至元。台北故宫还珍藏着刘贯道的《元世祖出猎图》(图22),以其忽必烈面容(图23)对照台北帝册中的世祖像(图24),既应看到脸形、五官的一致,又该认清年龄的差异,款识表明,《出猎图》作于至元十七年(1280),那年,忽必烈55岁,而他死在至元三十一年,台北像册所绘也明显较《出猎图》中年迈,即其祖本的绘制时代应晚于《出猎图》。

图22 元世祖出猎图(刘贯道绘,至元十七年,1280)

图23 元世祖出猎图局部

图24 元世祖像

如果说,仅以有年龄差距的世祖形象为证尚嫌牵强,那么,文宗形象的比对就不会引发异议。大都会博物馆那幅刻丝织佛像是关键物证,它应做成于天历元年九月壬申到二年正月丙戌(1328年10月16日~1329年2月27日)之间,[14] 供养人中即有文宗,其形象(图25)与帝册所见(图26)一般无二。还有,按藏文题记,那幅织佛像上,有明宗皇后八不沙的形象(图27),台北后册中,也有一幅失名的“明宗皇帝后”肖像(图28),两者形象颇似,借此,应可判断台北像册中的这幅,所绘当为明宗八位皇后之一的八不沙。

图25 刻丝大威德金刚曼荼罗之元文宗(元中期)

图26 元文宗像(元后期)

图27 刻丝大威德金刚曼荼罗 之元明宗后八不沙(元中期)

图28 元明宗后像(元后期)

其次,服饰表现逼真细腻,如在后像上,皆绘黄色地的袍服锦缘(见图16),此即所谓御用领袖纳石失,纳石失即伊斯兰风的织金锦,[15] 其已知的作坊是设在大都的别失八里局。[16]

图16 元武宗后(“济雅图皇帝母”)像(元后期)

在世祖后(见图19)、武宗后真果(清人签题为“珍格”)(图29)、宁宗后(见图13)和一幅无签题的皇后像(见图30)上,都可看到织出鸟头的御用领袖纳石失(见图31),同样形象的纳石失已出土在内蒙古达茂旗的蒙元墓葬(见图32、33),[17] 并且,作者也有类似图案形象的纳石失收藏(图34),而最著名作品(见图35),则在柏林国立工艺美术博物馆的旧藏中。

图19 元世祖后像(元后期)

图29 元武宗后真果像(元后期)

图13 元宁宗后像(元后期)

图30 元代皇后像(元后期)

图31 御用领袖纳石失图象 (元世祖皇后像局部,元后期)

图32 对雕纹锦局部(蒙古国)

图33 对雕纹锦花纹摹绘图

图34 对鹦鹉纹纳石失(元)

图35 黑地对鹦鹉纹纳石失(元中后期)

这类形象究系哪种禽鸟?有两种意见应当重视,一种针对世祖后衣纹,认为是鹦鹉,并合理地将它与蒙古族尊奉的藏传佛教建立联系,[18] 一种针对达茂旗风帽,相信是雕,并合理地联系到蒙古族喜行猎,还设立了不少冠以“打捕鹰房”名称的总管府、万户府。[19] 因御容图像上的花纹仅见头部,故难以准确判断,而一旦禽鸟形象较完整,判断即获依据,如凭腿的粗细,便能确指达茂旗的是鹰隼之类,柏林的为鹦鹉。

小型御容的用途虽不似大型御容的殿堂祭拜那般堂皇,但其写实性依然极高,小型的尚且如此,大型者自可想见。

4·4 三种御容的构图异同

蒙元御容至少有小、中、大三种尺幅,可惜,今日唯有台北像册等小型者留存。今见小型御容皆为单人胸像,中型、大型者应每每与之类同。但这恐怕应主要限制在单人像的意义上,如大型的单人御容屡见于史料【年3、4、5、7~11、13~17】,至于是否胸像,以现存史料尚难对已知的所有作品做出推测。

既因尺幅差异,更因用场不同,小型御容的构图至少与部分大型者不同。如大型御容还有夫妇合像【年6(成宗夫妇御影,以及并非御容的南木罕太子及妃、晋王及妃)、12】,这不见于今存小型者。大型御容中,有武宗夫妇的“共坐御影”【年12】,既然画的是“共坐”,就必为双人全身像,这虽是绘画的御容,但织御容也该有这种样式。除坐姿外,全身肖像还可取立姿,据说,1914年,有人曾在袁克文家中见到“长身鹤立,北人南相”的成吉思汗画像。[20] “长身鹤立”,显为立姿,这种形式既不见于今存的小型御容,也未被编年史料明确记录。

讨论御容构图,小型的,全然依赖实物,大型的,主要根据文献。中型的,既无实物,又少文献。尽管如此,还能靠事理分析。中型的小影尺幅较大(详后),且功用类近大型御容,因此,其构图种类亦应与之相同,即可能在单人半身胸像以外,还有单人立像,与双人或坐或立的全身像。

蒙元大型御容的构图与宋金御容应有联系,如台北故宫所藏宋代帝后像轴中,有坐像、立像、胸像,而正史中的金太祖御容,则有“立容”、“坐容”、“半身容”等。[21] 台北故宫博物院保存了不少元以前帝后的肖像,均取四分之三正面的样式,今见的元代小型御容尽皆如此,元代大型御容也少有例外。唯一的例外应是“共坐御影”,起码从绘画的角度,“共坐”的形式若非全正面,人物很难布置。今存正面御容的时代虽没有早过明,但画史记录过北宋牟谷能绘正面御容,这样,元代的“共坐御影”当为宋明正面御容的形式桥梁。

五、绘御容物料

在现存载籍里,详细登录元朝御容制作所用物料的,只有《元代画塑记》。所载固然皆为绘制大型及中型御容的物料,且文字多错讹,但通过它们,仍可获取丰富的知识。

以下,将把这些物料整理成表。因其所记分别与表1相关内容同属一次制作,故下表中的序号仍同表1,引用时,标出其内有“料”和序号的“【】”,以区别表1史料。

六、物料分析

6·1 不同尺幅

蒙元御容应至少有小、中、大三种。小型的,如前述的台北像册,每幅高约60厘米、宽近50厘米,这应是元中期常见的尺寸。北京的太祖像高度与此差似,但宽度仅40.8厘米。这当因长年的瞻仰令左右两边残损,为维护御容尊严,后人只得裁去,而台北像册收藏深宫,应无残损。何以今见北京太祖像的两肩小于台北太祖像?应当由此索解。北京的太祖像“天地”较小,头顶距幅面上端很近,其画面的视觉效果远不及台北相册,当年,或非如此。若这个推测不错,若从视觉效果考虑,其上方应该也被裁去了残损的一段,故其当年的高度也要超过现有的58.3厘米大约10厘米,甚至更多。

至于台北册中后像略高于帝像,当因要表现高大的罟罟,这是富有蒙古特色的女冠。有心人想必已经注意到,北京故宫的像册小于前述者,但前文已推测它为习笔之作,而这种派不上用场的作品或许还有多种其他尺幅。

大型御容至少常常“高九尺五寸,阔八尺”。因为,仅知的两则明确记录尺寸的文献皆如是说【料8、14】。它们记录的都是元中期的绘御容,由于绘御容与织御容的关系已经明了,故起码元中期的织御容也是这个尺幅。并且,仁宗帝后的御容是“依世祖皇帝御容之制”绘画的【年8】,因此,“高九尺五寸,阔八尺”的御容最晚也出现在成宗时代。不仅绘御容可以尺幅巨大,织御容的尺幅也往往很大,如将作院使唐仁祖督工的世祖御容,“越三年告成”【年4】,漫长的织造时间应体现着尺幅的巨大,其规模应当就是“高九尺五寸,阔八尺”。如果这个尺幅是早期钦定的制度,那么,无论为织、为绘,大型御容都会恪守,而延续的时代,不仅包括文献记录尺幅的元中期,还该有文献未载尺幅的元后期。

据【料8、14】,元代佛坛的尺幅与大型御容相同,这应具有普遍意义。在为【料8、9】记录的物料中,仅“细白縻丝”可为画地。【料8】所绘为3轴,用去细白縻丝长114尺、宽2尺,若讲面积,即画地共228平方尺。而9尺5寸高,8尺宽大御容或佛坛面积一幅76平方尺,228则恰是76的3倍。【料14】中的“白料丝绢”应即“细白縻丝”的异名,也必为画地,文献虽仅记其长114尺,而缺宽度,但从绘“各高九尺五寸,阔八尺”的3轴分析,其宽也为2尺。

既然大型御容与佛坛尺幅相同,而大型御容的尺幅至少往往相同,这样,佛坛的尺幅也至少往往相同。倘若确实如此,则据【料9】,还可推算小影神(小影)的尺幅。这次共绘佛坛6轴、小影神1轴,使用宽2尺的“细白縻丝”240尺,即480平方尺,每幅76平方尺的6轴佛坛共用画地456平方尺,尚余的24平方尺就必是那轴小影神的画地了。若仍按“高九尺五寸,阔八尺”的比例,这24平方尺就应是长5尺3寸余、宽近4尺5寸的一轴。但这种尺幅效果欠佳、制作也繁,因所用“细白縻丝”幅阔2尺,若小影神宽4尺5寸,幅面便须多拼一次,这显然不及用两片完整幅宽的拼成更好。如果以两片完整幅宽者拼成画地,则小影神就该6尺高,4尺宽。理应支持这个推测的是8尺幅宽的大型御容,它们即以四片2尺幅宽的“细白縻丝”拼成。

既然知道了元代大型与中型御容的高与宽,就该推算其实际的尺寸了。元代的一尺有多长?对此,学界尚存异说。或以为元代一尺在34~35.6厘米之间,[22] 或以为那时的官尺在39.5~41.2厘米之间。[23] 前说是从测量现存官印引出的,但起码从织物角度,后说更可信赖。

元末,高丽有种“情景对话体”的汉语教科书,名《老乞大》。依据它,元人精确测量织物用官尺或裁衣尺,而当时测量织物还常用“托”,一托为“一引手”,[24] 即人两手向体侧平伸时两指尖的距离,其长大约等于身高。按《老乞大》中的对话折算,一托为4官尺,如以40厘米左右为一官尺,显然比较合适(即那时的人身高通常大约160厘米)。而裁衣尺还略长于官尺,故卖丝绸的店家说,七托长的丝绸“官尺里二丈八,裁衣尺里二丈五”。[25] 故而,至少对织物而言,说一官尺为40厘米上下应更切实际。

据此,则 “高九尺五寸,阔八尺”的蒙元大型御容常高约380厘米、宽约320厘米,高6尺,阔4尺的小影神或小影则常高约240厘米、宽160厘米。理当说明的是,以上推算的大型御容和小影神的尺寸还仅为画心部分,因为《元代画塑记》还记录了大红销金梅花罗、大红官料丝绢、鸦青暗花素纻丝、真紫梅花罗等,它们应是裱褙丝绸,循例,裱褙丝绸出现在画心四周。以上推算的尺寸仅为画心,还能从【料14】获得旁证。这一次,绘制的御容和佛坛“各高九尺五寸,阔八尺”,而所用“紫檀木轴杆”与“椵木额幅”“各长一丈五寸”。即轴杆与额幅均宽出御容与佛坛2尺5寸,按装裱通则,若无两侧的裱褙丝绸,它们绝不会宽出那许多。

在上述的小、中、大型以外,蒙元御容可能还有其他尺幅,如曾在袁克文家中的成吉思汗等蒙元帝后像便与其他历代帝后名臣像一样,同为“长约四尺余,宽仅三尺”的册页。[26] 但它们是否确属蒙元时代制作的御容,还应存疑问,因被描述的袁府所藏历代帝后名臣像都是这个尺幅,台北故宫的南薰殿唐宋元明图像却尺幅不一,故而袁氏所藏显系尺幅划一的同时代摹本。

6·2 配色及其他

元末的孔齐称,“近代有织御容者,亦如之(指宋代刻丝),但着色之妙未及耳 。”这是在说,织御容配色不及刻丝,语含技艺不逮之意。但官方文献的评价与此迥异。《经世大典序录·工典·画塑》说:“绘事后素,此画之序也,而织以成像,宛然如生,有非彩色涂抹所能及者。以土像形,又其次焉。然后知工人之巧,有夺造化之妙者矣。”[27] 看来,织御容用色较单纯没有疑义,但这是有意为之,绝非技艺不逮。蒙元时期的织物、服装的配色都注重单纯。[28]

从《元代画塑记》登录的颜料分析,御容的主色是白、蓝、红、黄。幅面上占据空间较多的是服装,因此,上述颜色也主要用于表现服装。就服色而言,蒙古族对白色、蓝色怀有特殊的喜爱和尊崇;红是当时最常见的贵色,故在元代禁限的9种颜色里,与红联系的竟有5种;而黄则既可是御用的赭黄,还会是人物颜面之色。御容不论织就,还是绘成,都要竭力如实再现先帝、先后及先王、先妃的容颜与服饰,这样,御容的主色应当就是帝后王妃所衣丝绸的主要颜色。此外,前面在讨论小影尺幅时,已指“白料丝绢”、“细白縻丝”为画地,特别是“白料丝绢”一词,表明蒙元御容所用绢地并非蚕丝的黄白本色,而是经处理的纯白色、雪白色,这当令御容上白色出现更多,体现的仍是蒙古族“国俗尚白,以白为吉”的色尚。

绘制女性御容或含女性的御容,还常常使用泥金,如天历二年二月,绘文宗生母御容1轴用“泥金一两二钱五分”【料11】;同年十一月,绘武宗帝后“共坐御影”用“泥金一两二钱”【料12】;延祐七年十二月,绘仁宗帝后御容1轴与其佛坛2轴,用“泥金三两七钱五分”【料8】;至顺元年八月,绘太皇太后御容1轴与其佛坛2轴,用“泥金三两五钱五分”【料14】。绘御容所用泥金显然是以之表现御用领袖纳石失以及黄金首饰,从台北像册看,但凡皇后御容必以御用领袖纳石失装饰领缘,而黄金首饰却可有可无。装饰于袖缘的纳石失形象,则目前仅见于刻丝大威德金刚曼荼罗的女性供养人。

绘御容的装裱用罗、绢、纻丝(缎),装裱丝绸总有大红、真紫、紫及银褐色的罗和绢,有时也用鸦青色的纻丝【料8、11、14】。其中,大红、真紫、紫是当年禁限常人使用的贵色,对银褐(银霜褐、迎霜合)色的禁限也载在敕命。[29] 鸦青是种颜色颇深的蓝色,御容装裱使用鸦青纻丝,或与蒙古人的尚蓝有关。

纻丝有暗花(本色提花)的【料8、11、14】、也有素(无纹)的【料8】。显然是为增添装饰效果,销金的大红梅花罗多次出现在装裱材料中【料8、9、11、12】,皇家对梅花纹样的裱褙罗似有偏好,故使用的真紫色罗【料8】和紫色罗【料11、12、14】也用梅花纹。物料中,还常见大红绒条,它若一轴用5尺长的两条【料12】,功用当为张挂,但若每条长30尺【料9】、35尺【料14】,则应当还另有装饰意匠。

御容、佛坛上下两端可用紫檀额轴【料8】、也能是椵木额、紫檀轴【料11、14】,或者楠木、椵木各一条【料11】。稍早,在一幅御容所用物料中,有白银六两【料11、12】,或用以装饰额轴的暴露部分。稍晚,无论御容、佛坛,均改用更加高贵的五爪铃杵形白玉轴头,此外,还添加了考究的錾花银镮(钑即錾刻)【料14】。

七、结语

本文篇幅较大,头绪较多,为清眉目,可将主要讨论归纳如下:

1、御容制度指制作本朝先帝、先后肖像,并在专门的殿堂如期祭祀,它确立于北宋真宗时代。

2、与唐宋御容有立体形式不同,蒙元御容只有平面的,其做法可织可绘。

3、与时政相比,御容的制作方式更能体现蒙元当朝皇帝的文化倾向,织御容反映了蒙古族对丝绸的特殊爱恋,绘御容联系着对汉族传统文化的倾慕。

4、织御容以绘御容为粉本,采用刻丝工艺。来自尼泊尔的工艺大师阿尼哥是已知制作织御容的第一人。

5、绘御容者为宫廷肖像画家中的高手,如李肖岩,而所绘皆有当年严格的现实依据。

6、已知织御容的作坊当主要属将作院系统,而绘御容的作坊主要是工部系统的梵像提举司。

7、蒙元御容至少有大、中、小三种。其“画心”部分,大型的常高约380、宽约320厘米,小型的常高约60、宽近50厘米,中型的称“小影”或“小影神”,常高约240、宽约160厘米。

8、大型御容供奉于影堂(神御殿),如期祭祀;小影在帐殿内,当主要为日常瞻仰、供奉而制作;小型御容可作日后制作较大御容的相貌范本,但应主要用于离开大都时的瞻仰。

9、台北故宫藏元代帝后像册中的作品等是小型御容,应奉同一敕命绘制,绘成于后至元六年六月丙申(1340年7月9日)前不久。北京故宫藏像册应是习笔之作,时代与台北所藏起码接近。

10、蒙元御容配色单纯,所用颜色体现了蒙古族的好尚。

11、小型御容仅有单人胸像一种形式,用途不同、尺幅有别则令较大的御容还有夫妇双人像、全身像,可取坐姿,也能为立姿。当与单人胸像的人物取四分之三正面不同,“共坐御影”取全正面。若小影神高240厘米、宽160厘米,则从构图的角度,以表现立姿为宜。

注释略。

【声明】本文转载自其它网络媒体,版权归原网站及作者所有;本站发表之图文,均出于非商业性的文化交流和大众鉴赏目的,并不代表赞同其观点和对其真实性负责。如果发现有涉嫌抄袭或不良信息内容,请您告知(电话:17712620144,QQ:476944718,邮件:476944718@qq.com),我们会在第一时间删除。