曹庆晖:杨之光与中央美术学院*

时间:2019/6/25 9:25:12 来源:《美术学报》

一、“以前画的画”和“建议你去考普通班”

记得我第一次拜会徐悲鸿院长时,徐院长先翻了翻我的画册,开始露出一丝微笑,并先表扬了几句:“画得不错,这么年轻就出画册是很少的。”接着就严肃地问我:“你是不是下决心认真学画?”“是,如果不下决心,我就不来北京投考了。”“那你肯不肯听我一句话?”“我一定听!”“那好,你就把画册收起来,把以前画的画都收起来,而且我不主张你考研究生班,我建议你去考普通班,从零开始,从头学起。”他还怕我没有听明白,又补充了一句“就是从三角、圆球的素描画起”。当时我在口头上虽很痛快的同意了,但说实话只是“遵命”而已,对“从零开始,从头学起”这八个字的深刻含义并不理解。

——《平生最忌食残羹——杨之光回忆录》

1950年夏,杨之光(1930-2016)为报考中央美术学院研究生班,拜谒院长徐悲鸿(1895-1953)所带的个人画册名为《杨之光画集》。同样的画册杨之光也赠给学校一本,现藏中央美术学院图书馆(索书号:线L463+39)。

中央美术学院图书馆藏《杨之光画集》(33.8×22.7cm)为四眼线装,衬湖蓝书皮。书封贴印刷题签一纸,题“杨之光画集”,署“鹤然”,钤“李仲乾”白文印,为杨之光在上海所拜老师李健的手笔(图1)。

图1 《杨之光画集》封面

图2 《杨之光画集》扉页

翻开扉页,有杨之光当年的赠跋,题为“北平艺术专科学校惠存,杨之光敬赠”,钤“之光”朱文印和“焘父”白文印(图2)。册末,在封三贴有竖排版权页一纸,显示“杨之光画册”出版于“公元一九五〇年五月”,“1950年6月赠阅”学校,定价二十元(加成发售),藏版为李仲乾,印行者为上海愚园路兆丰村六号鹤庐,印刷者为安定珂罗版社。这表明,该画册是1950年5月李健为入室弟子杨之光在上海印制,6月由杨之光带到北京赠送学校图书馆登记上架[1]。

图3 《杨之光画集》题跋

展卷首页,有上海书画名家李健(1881-1956)、马公愚(1893-1969)、贺天健(1890-1977)、汪声远(1889-1969)庚寅(1950年)推荐题跋(图3)。其中业师李健所题是对杨之光以前学画经历和所游所画的整体介绍,其余诸家所题皆是对杨之光所画能够写生造化的赞同和鼓励。

李健在题中说:“此门人杨之光画集也。之光尝从岭南大画家高剑父游,颇悟笔法。前岁游珠江,写风景风俗、民间写实,得若干幅。既游台湾,写基隆、台北所见劳工农民,而所作诸图又图台中、粤中草木,又得若干幅,颇合画人之意。兹选印此册,请余一言弁之,余因述其大略以绍介。当代名公,幸览教焉。庚寅上春,鹤然居士李健。”李健在对杨之光大略经历的介绍中,比较突出他两个特点,第一是强调杨之光颇悟笔法,第二赞赏杨之光能写生。

马公愚和贺天健也在题中特别肯定杨之光行万里路师造化的这一面。马公愚说:“画家之弊,莫甚于徒知摹拟旧稿,陈陈相因。故善画者,贵行万里路,以天地万物为师。杨子之光年少,然画之迹半中国,所见辄施丹青,所造已可观,锲而不舍,何患不名世耶?我将拭目俟之。”贺天健题:“古人不足师,当师造化,吾于杨君之光见之矣。”相对于以上诸家推介和评论,时任上海美专绘画科国画组主任的汪声远更以时代感浓郁的语言评论说:“研究过去遗产,发展新的力量,题材来自民间,写出大众方向。”

画册收录24幅杨之光作品,那些写生以及由写生而来的花鸟与山水画创作,笔墨有法但少拘束,恣肆的一面近高剑父大写意作风,洋溢着大胆涂抹虎虎有生气的青春气息,而所谓不足的也正是青春笔墨自带的那种不成熟不老练,但这其实也谈不上什么“不足”,它所反映的正是步入堂奥不久的青年人在笔墨学习和锤炼中必然要经历的一个正常而自然的阶段,所以上述诸家在评论中没有一个就此点评和追究。而面对杨之光或直面自然造化,或以同情之态度取材于民间疾苦而创作的作品,他们总体上予以了肯定,认为杨之光以师造化平抑师古人的方向对头,承遗产又写民生的实践可嘉,反映出浸淫传统的上海书画家在具体指教点拨后学时不唯笔墨程式不保守的一面。就此,若结合徐悲鸿在20世纪中国画坛的改良主张和贡献,可推想徐悲鸿不仅不会反对他们对杨之光的肯定意见,而且会更加注意杨之光取材民间生活的具体表现与问题。

图4 杨之光 《小憩》

图5 杨之光 《台湾之晨》

图6 杨之光 《自食其力唤起同情》

杨之光选印的数幅人物画——《放鹅图》《小憩》(图4)、《碎石场的女工》《台湾之晨》(图5)、《自食其力唤起同情》(图6)等等——是他画册给人留下印象最深的地方。这些作品有朴素率真的生活气息,相比于杨之光那些画得一旦稍好就接近传统图式和笔墨的花鸟和山水画来说,他的人物画程式少得多或者基本就没有什么程式。但问题也在这一面,即杨之光笔下的人物虽然不乏生活感受和气息,但形象笼统,笔墨直白,总体上不得要领,远不如他的点景人物入画。这些问题以及应该怎样才能获得解决提高的办法,显然正在倡导写实主义改良中国画有年的徐悲鸿艺术实践范围之内。在杨之光拜谒徐悲鸿之前没有多久,徐悲鸿刚发表《当今年画与我国古画人物之比较》《美术工作的意见和经验》等文章,所谈核心之一即他常年思考的如何解决人物画创作的现实表现问题。只不过在新中国建立这一新的社会条件下,徐悲鸿将艺术和政治结合以便为人民服务的热情更加高涨,发表文章的语句也时不时流露出像汪声远那样与时俱进的时代感。

在徐悲鸿看来,能画人物并在人物画创作上富有民生现实关怀的杨之光需要重新学习,重新学习什么呢?重新学习一种杨之光以往没有系统经历过的人物画知识和方法,从而加强他的现实表现力,因此与其说是建议毋宁说是要求杨之光从普通班学起,否则徐悲鸿没有必要再给20岁的杨之光解释一遍什么是“从零开始,从头学起”。但很显然,这绝不意味着徐悲鸿否定杨之光从前的学艺之路。多年后,杨之光在接受记者采访时曾以更加普遍联系的思维回顾北上求学的原因,他说:“想去考的原因是,我在广州的书摊看到了毛泽东在延安文艺座谈会上的讲话,这个理论太新了,我完全接受。我有一个思想基础就是高剑父的观点跟延安文艺座谈会上的讲话吻合:面向生活。所以我后来考中央美术学院的动力恐怕还是来自这个。我回顾了一下,如果没有这个,我到不了今天,当然徐悲鸿的力量很强,作用很大,可是这个艺术思想指导了我。”[2]在此,杨之光将自己由南而北的求学和人生投入归结为对一种艺术大方向的自发追求,实际上也表明他并不认为自己投考中央美术学院、拜谒徐悲鸿是要另走一条和之前大不一样的道路。

徐悲鸿没有完全满足杨之光的愿望或许有比杨之光所了解的还要复杂的情况,说白了,这件小事其实也和1949年后中国画和徐院长在学院的处境变化密不可分。杨之光从拜师李健、高剑父乃至从苏州美专毕业,一直学的都是中国画,他带到北京的个人画册也是中国画画册,转换成今天的表述,杨之光也就是赴京投考中央美术学院研究生班的中国画专业考生。但中国画作为专业学科在中央美术学院建院初期奉行“普及第一”的教学改革中,已经被特别对待和处理了,其中的一个细节就是1950年度中央美术学院有4人被安排做油画科研究生,3人做版画科研究生,导师分别是徐悲鸿和李桦。油画科研究生曾善庆、李天祥、申晴华、梁玉龙4人分别来自北平艺专和中央大学,版画科研究生冯真、邓澍、林岗3人皆来自华北大学三部,研究生每人有具体创作任务,称为研究专题,有共同课程表及任课教师上的安排,虽然实际教学展开如何可以另当别论,但毕竟有这样的规划和架构,可是在同等层面上,则未见有任何师生被安排做墨画科导师和研究生。不叫中国画科叫墨画科并且没有如其他两科那样安排导师和研究生,这一教务实际是不是也提示注意,徐悲鸿要求杨之光报考普通班,既有让他夯实基础重新学习的想法——这当然是问题的主要方面。因为就杨之光当时服务新社会需求的造型水平和能力而言,确实还不能与这几位研究生相提并论——可是也有在教务安排方面,虽然不能对接专业,但徐悲鸿又慧眼识珠不愿轻易放弃人才的权宜,毕竟杨之光在李健、高剑父门下,而《杨之光画册》体现出一定的笔墨传统学习成绩,何况他还带着颜文樑、沈钧儒等徐悲鸿老友们的推荐介绍信。

这里要声明的是,不能以当今研究生学历学位制度想当然地去对应套解当初的情况。中央美术学院建院之初某些系科确实有研究生和导师的学习任务和名分,但和今天通过导师指导、参加论文答辩获得国家承认学历学位的研究生制度并不是一回事。应该说,当时研究科的研究生是带薪且承担助教工作的教员。从1950年始,中央美术学院绘画系实施一年级预科、二三年级本科、四五年级研究科的学制。杨之光第三年本科毕业时,从理论上讲还有进入研究科的机会和权利,但经组织分配,他依令和其他若干毕业生随党总支书记胡一川赴武汉开办中南美专(广州美术学院前身),并不在留校读绘画系四年级的14人研究生班名单里[3]。杨之光这一次为何又没能了却心愿,留下继续深造?组织上从实际工作需要出发挑选适合人才加以分配应该是第一位的原因,但笔者揣测杨之光令人疑虑的家庭出身和解放前曾浪迹台湾的经历,显然也会让他在政审上失分太多。至此,杨之光原拟往中央美术学院读研究生的初心,随着到祖国最需要的地方去的号召,从此搁置,再也不想了。

二、“从零开始、从头学起”

在中央美术学院的三年,是我打基础、尤其是打造型基础最关键的三年。

——《平生最忌食残羹——杨之光回忆录》

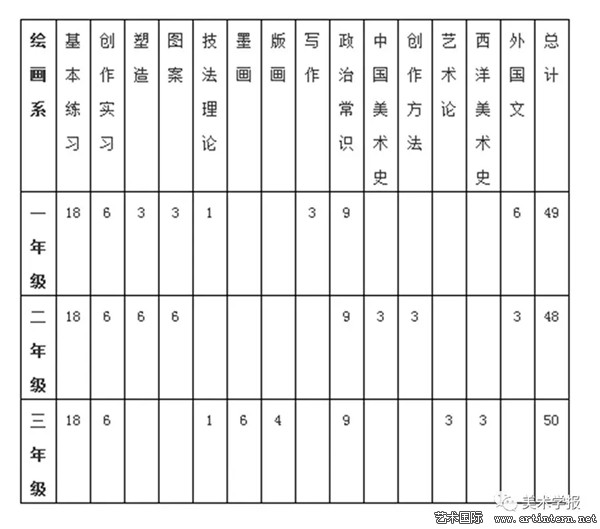

按照“培养新中国文化建设事业的美术干部”这一宗旨,“培养能担任普及美术工作又能指导普及美术工作的专门人才”成为中央美术学院在普及教育时期(1950-1953)的人才培养方向,而这也决定了1950年中央美术学院的招生名额创纪录地达到中国有国立美术学校以来一次性招生的历史新高。当年仅绘画系总共招收170人左右[4],分甲乙丙丁四个班,杨之光被编入甲班。他曾回忆说:“在中央美术学院建院初期,没有细分专业系科,只设绘画系。学习内容包罗油画、水彩、雕塑、图案、木刻。国画未提到日程上来,而只设勾勒课。”[5]杨之光这里所说的没有细分专业系科,是指绘画系内部没有细分,不过绘画系之外却还是有雕塑系、实用美术系等专业系科的划分。另外通过1951年9月杨之光即将开始第二年学习的一份油印学期课程表,我们可以在动态中把握杨之光所在绘画系前后三年开设的课程范围大致如下[6]:

其中,基本练习和创作实习是绘画系各年级各学期占用课时最高的主课。

课程表制定者认为:“1. 基本练习包括素描、勾勒、速写、水彩、油画等技术学习。2. 素描是一切造型艺术的基础,因此它是基本练习的主体。3. 素描学习的目的是为了创作,是创作的技术基础,因此素描练习不仅要注意形体光色质等技术学习,同时也要注意人物对象的性格、成分、生活等,以达到正确的理解对象和表现对象。4. 基本练习的学习,必须防止形式主义和自然主义的倾向及为素描而素描的纯技术观点。5. 油画、水彩、勾勒、速写等的学习,其目的与素描学习相同,都是为了创作,同样是创作的技术基础。”[7]

那么,什么是创作?课目所列“创作实习”在徐悲鸿主导的国立北平艺专时期称为“构图”,意义比较单纯,简单说就是根据所学形成一个相对完整的艺术画面,并无意识区分练习和作品、习作与创作之间的差别。中央美术学院成立后按照合并入院的“鲁艺”系统师资教学思想与经验改为“创作实习”,一方面表示意义不同,一方面加大学习课时[8]。课程表制定者认为:“1. 创作实习的目的是学习如何运用各种绘画形式描写人民的斗争生活。2. 反对创作上轻视普及工作的思想和形式主义与自然主义的倾向,创作的思想性与艺术性必须相结合。3. 掌握新现实主义的创作方法,以大众的方向、科学的内容、民族的形式为标准,发扬创造革命的具有民族气魄和民族风格的绘画艺术。”[9]同时,指定创作实习的绘画形式为年画、连环画、插图、招贴等。

差不多四十年后,经历当年中央美术学院建院初期教改工作的叶浅予就此回忆并议论说:“绘画系扩大招生,培养普及美术干部,主要课程是:素描、勾勒、水彩、油画四门基本练习课,年画、连环画、宣传画三门创作课。我负责勾勒教研组……勾勒课的任务明确规定为年画、连环画的线描打基础。为什么不设国画而设油画?因为当时认为山水花鸟不能为工农兵服务,只有人物的勾勒有保留价值,而画革命领袖像必须用油彩。在那去旧布新的年代,一切从革命的需要出发,设什么课得服从革命的需要。革命的需要是大量普及工作的干部,既然山水花鸟不能上阵,国画专业只能靠边了。勾勒线描从国画技法体系抽出来成为一门独立的基础课,也算对革命有了贡献。后来知道这是延安鲁艺和华大美术系带来的新教学体系,认识到这是一场文艺革命,也就心安理得。从旧艺专到新美院这一段经历,是一次教育方针的突变。”[10]

庆幸的是,笔者找到了1951年秋季学期绘画系二年级素描、勾勒、水彩、创作各课程任课教员填制的课程计划,以及1953年春季学期绘画系三年级教师配备和勾勒、速写、油画教学大纲。在对各班任课教员的安排以及课程计划和要求有所了解的同时,也大体了解了杨之光怎样在中央美术学院教师要求下从零开始和从头学起。

由课程计划等诸多课表可以看到,杨之光所在绘画系甲班二年级的任课教师有素描课董希文(1914-1973),勾勒课叶浅予(1907-1995),水彩课萧淑芳(1911-2005),创作课李桦(1907-1995)。现在看来,二年级这一年是杨之光在中央美术学院学习三年期间至为重要的一年,因为多年后他回忆在中央美术学院的学习主要是围绕二年级的课程和教师展开的。

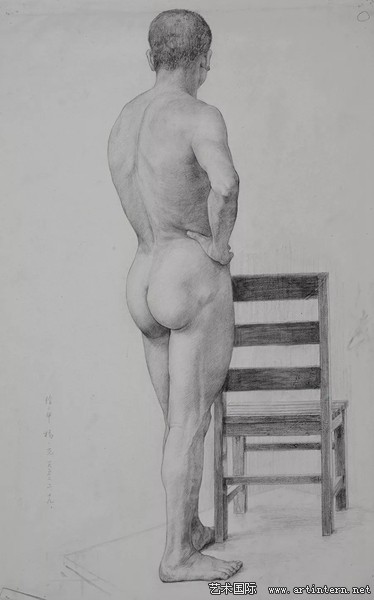

图7 杨之光 《扶椅子的男人背像》 素描 59×38.5cm 1952年

图8 杨之光 《农民全身像》 素描 1952年

由李瑞年、孙宗慰、艾中信、董希文组成的二年级甲乙丙丁四个班的素描集体教学团队,规划了从木炭石膏到铅笔裸体和铅笔士兵、农民全身像交叉进行的若干单元,提出在该年级素描重点解决的几个关键点是,从认识对象进入具体表现对象,在准确性上进一步巩固,从解剖上对对象进行深刻理解,表现方法要明确和精确[11]。就此,我们看两张杨之光当年的素描作业。一张是中央美术学院美术馆藏、作于1952年6月的铅笔扶椅男人体(图7),一张是收录在《中央美术学院素描60年》画展图录、作于1952年12月的铅笔农民全身像(图8)。这两张作业就造型的准确度和表达准确度的能力而言,相比于两年前《杨之光画集》水墨人物画造型的不得要领,显然已不仅仅是训练有素的差别,而是进步神速的差别了。进一步来看,杨之光对于男人体躯干四肢的解剖和透视关系都已非常注意,也非常在意皮肤、头发和椅子不同质感的具体表达。另外比较明显的是,杨之光通过光影明暗对体积的平光交代中特别注意对轮廓边线的细微处理,这一点似乎受到他能够看到的徐悲鸿、吴作等人留学素描或印刷品的启发和影响。他自己也在回忆中谈到过虽然徐悲鸿到教室的时间不多,但有一次看到他画男人体告诫他不要画死给他带来的启蒙[12]。另外一张农民全身像基本延续了他画铅笔男人体的观察和表现逻辑,但特殊的角度显然在透视和解剖方面给他带来更大的挑战,所以继续锤炼和学习当然是杨之光要面对的任务。实际上,如果横向比较同班同届其他同学作业,杨之光当时的素描作业应属优良,但并非佼佼者。

图9 杨之光 《男青年胸像》 毛笔白描 24×18.6cm 1952年

图10 杨之光 《坐着的农民》 毛笔白描 38.6×28cm

中央美术学院美术馆另外藏有杨之光的两张勾勒作业,其中一件是作于1952年10月21日的男青年胸像(图9),一件是没有标注日期的坐着的农民像(图10)。结合叶浅予1951年10月10日填制的勾勒课课程进度表,可以看到杨之光在勾勒方面接受的训练和达到的水平。叶浅予作为勾勒教研组组长对勾勒课的目的任务和进程要求安排得非常明确,他写到:“本课程的目的是指导同学熟练地控制中国画工具,主要以线条来表现形象,为创作年画、连环画、插图准备表现的条件。课程开始时,要使同学了解线条的作业和怎样画线,并且要使同学了解中国画工具的性能,教会他正确的使用方法。教材根据创作课的需要,以人物写生为主,第一阶段以铅笔起稿,然后以墨笔勾勒,使同学能初步掌握毛笔勾线的技术。第二阶段直接用毛笔写生,要同学精确而肯定地一笔勾出形象的轮廓,下笔之先,就得要充分研究对象,仔细考虑表现他。”在附注中叶浅予同时注明勾勒课和速写课每两周轮换一次,以强调速写和勾勒在人物写生练习中的关联[13]。在实际教学中,叶浅予比较注重学以致用、以用带学的实战性。据杨之光说,叶浅予“让模特儿在教室内不停地走动,或作手持锄头不停地锄地的巡回动作”,从而教学生如何在运动中把握瞬间[14]。

杨之光因为有之前跟随李健和高剑父学习书画的底子,对中国画工具性能和书法用笔的了解有一定的基础,对于毛笔写生也有些个人经验。这是他比素描学习要具备的个人优势。从中央美术学院美术馆所藏两件勾勒作品本身来看,他跟随课任老师黄均按照叶浅予线稿白描和速写直勾的不同阶段的要求进行练习时,巩固并发挥了这一优势。在通过素描训练快速提高造型能力之后,杨之光画的男青年胸像不仅形象准确,而且起了线稿后的白描在提按转折中表现衣帽、五官和眉发时的轻重长短疏密也很富有表现力。相对于男青年胸像,坐着的农民纯然是写生直勾的作业,能看出杨之光在下笔之前对对象有所分析,下笔比较肯定,有点儿成竹在胸的意思,五官紧要处小心控制,衣纹转折处则笔笔生发,有所偏差的地方曾用白粉略作修饰。这两张勾勒作业虽然不及他的素描作业尺幅,但杨之光的书画基本功和造型基本功的结合使勾勒作业的水准超过了他的那两张素描。或许是因为勾勒课上的成绩,后来叶浅予选择带杨之光去临摹白沙宋墓壁画。

图11 杨之光 《风景》 纸本水彩 18.9×27.7cm 1953年

水彩是杨之光本人很喜欢的一种媒介,也早有些练习和基础,水彩老师萧淑芳的表扬更增强了他画水彩的兴趣和信心。我们看到,在李可染、夏同光、萧淑芳组成的水彩教研组制定的教学计划中,明确水彩课是“以结合创作的需要,学习色彩的理论(包括民族色彩的特征)并能掌握应用色彩的技能为目的”,并由此设定了内容为校内外风景练习的背景写生单元、各阶层男女老幼人物练习的人像写生单元和农具机器武器花果练习的道具写生单元[15]。而为了备课和教学,李可染曾先临摹苏联著名水彩画家克里马申的作品,然后再给同学示范,以尽教学引导之责。多年后杨之光忆及此事还为当时的李可染师在教学上不能发挥所长而叫苦。目前所见杨之光大学期间的水彩有两件,都是室外风景写生,中央美术学院美术馆所藏的一件风景,貌似接近水彩课背景写生单元的作业,内容并不复杂,土坡楼宇冬树而已,但画得比较中规中矩(图11)。他发表在考古学家宿白《白沙宋墓》上的《第一号墓外部写生》则是一件比较成熟的水彩风景,裸露的墓室建筑结构交代清楚,整个色调统一在土褐色的调子里(图12)。两件作品基本表明杨之光的水彩主要以素描关系为中心,色彩,特别是以印象派为标志的外光色彩成果,在其水彩作业中概无体现。

图12 杨之光 《第一号墓外部写生》 水彩

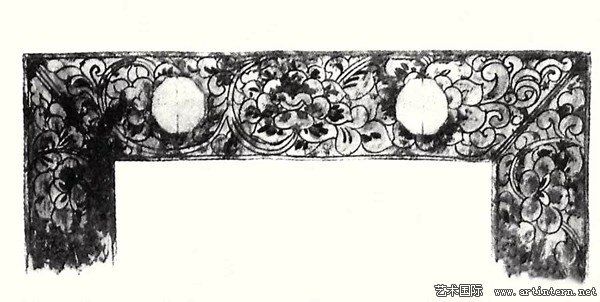

白沙宋墓写生,是杨之光在大学期间难得的一次田野壁画临摹活动。1951年12月18日-1952年1月18日,有关部门在白沙宋墓前期发掘中曾组织壁画临摹和拍摄彩照的专业人员加入考古发掘工作,这其中就有中央美术学院叶浅予、董希文、刘凌沧、林岗和杨之光。同时参加的还有北京中国历史博物馆潘絜兹和人民画报社彭华士。作为唯一的一名学生,杨之光特别珍惜这次学习机会,按照工作计划每天不知疲倦地十几个小时猫伏在墓室临摹壁画,同时也受到其他先生相互交流和面壁摹画的耳濡目染,由此也更坚定了他想去敦煌看看的愿望。杨之光和先生们的摹品后来发表在考古学家宿白著《白沙宋墓》中,分别有P42潘絜兹摹“第一号墓墓门门额背面彩画”、P75叶浅予摹“第二号墓墓室南壁普排方、阑额彩画”、P92杨之光摹“第三号墓墓门正面彩画”(图13)、图版叁壹Ⅱ潘絜兹摹“第一号墓过道西壁下部壁画”、图版叁壹Ⅲ刘凌沧摹“第一号墓后室西北壁下部壁画”、图版肆壹Ⅰ叶浅予摹“第二号墓甬道西壁壁画”、图版肆壹Ⅱ叶浅予摹“第二号墓甬道东壁壁画”、图版肆捌Ⅰ董希文摹“第三号墓甬道东壁壁画”、图版肆捌Ⅱ董希文摹“第三号墓甬道西壁壁画”。可以说,因为这次田野壁画临摹活动,使杨之光在中央美术学院的学习在体系上具有了完全的意义。在他身上最早体现出1949年后中央美术学院在造型训练方面写生、临摹、创作一体教学的萌芽,尽管当时在白沙宋墓的临摹学习事出偶然,但是在此之后,中央美术学院很快就在实际工作和教学中有计划地参与和掀起一次又一次文化遗产考察和临摹活动,并且逐渐使之制度化。

图13 杨之光摹“第三号墓墓门正面彩画”

从零开始、从头学起,目的是为了创作,那么杨之光在创作课上又有哪些“收获”和进展呢?

三、“这次是个考验”

本来我还以为我的小资产阶级感情已经没了,这次是个考验。

——1951年11月30日杨之光在绘二创作观摩会上的检讨

素描、勾勒、水彩、速写等基本练习的目的是为了创作,但创作实习作为课程并非是在基本练习结束之后才开始实施,而是与基本练习同步进行的课程。杨之光二年级创作课的带班老师是李桦。其他各班的创作课带班老师是李天祥、伍必端和林岗。在他们共同执行的每周9课时创作课课程讲授提纲中这样约定教学计划[16]:

第一学期分成两个单元,第一单元六周年画,第二单元六周插画或连环画(4-6幅)。

第二学期下乡一个月之外分成三个单元,第一单元四周年画,第二单元四周连环画,第三单元四周招贴画。

教学方法是①每一个单元开始先由教员讲解有关该单元的一般特点。基本要求是形象生动,主题明显,描写较细致,有民族特色,并加强艺术为工农兵服务的观点。②实行观摩制度,各班可根据本班实际情况可随时举行小型观摩会,每一学习单元结束时,举行全年级观摩会。

具体就年画单元来说,首先是确定创作题材阶段,教员要讲怎样构思和选择题材内容。其次是确定草稿阶段,教员要讲构图从生活出发以及如何构图。第三是定稿准备阶段,教员要讲创作主体形象的表现与处理。第四是定稿阶段,教员通过观摩会发现典型问题加以点评。最后是着色与勾线阶段,教员要讲线、色与内容的关系并介绍线的简单勾法和色彩的一般规律。

以上各阶段中最重要的教学活动是观摩会。杨之光第一次搞创作就在全年级观摩会上被要求作为四位典型发言人之一发言,只不过他的发言不是因为得到表扬,而是因为需要检讨。在1951年11月30日举行的这次观摩会,因表扬而当做典型发言的是丁班韩象琦、丙班袁浩,因批评而当做典型发言的是甲班杨之光、丙班汪志杰。李桦在他们四人发言前均有评论导语,他表扬韩象琦的创作在深入生活时能悉心体会;表扬袁浩的创作目的明确,不是表现生活的表面现象,而是深入生活反映主题;批评杨之光的创作流露出小资产阶级思想感情,大家应予以警惕;批评汪志杰的创作从形式出发,而不是从内容出发。杨之光在发言中自我检讨说:

我主要来批判错误。

我创作前看了婚姻法及许多文件,又看了一些文艺作品,像《结婚》,它说封建制度如果不打倒,不能使妇女解放。今天的婚姻是建立在劳动的基础上。我又看了《儿女亲事》。

第三幅、第四幅画自由恋爱。我知道劳动是恋爱的基础。我想劳动好表现,爱情也好表现,后来我就想画劳动休息时间男主人公给女主人公一个苹果。最初曾有同学提示苹果不典型,但我没注意。我应该好好的批判一下我的小资产阶级思想感情。我用自己的思想感情来衡量劳动人民的思想感情。我没有表现劳动而偏爱了苹果。本来我还以为我的小资产阶级感情已经没了。这次是个考验。

我还没有站在无产阶级立场来考虑问题。我站在小资产阶级的立场,感动了我。那么,这种感动再影响别人,是有害的。

第四张,我着重想了妇女含羞的心理来表现,这是新婚妇夫。我还没有注意到含羞是封建社会遗留下来的极不正确的心理,我反而鼓励这种含羞,这就是说我歪曲了事实。

原因:①我不熟悉生活。②我的学习不够认真,否则不会一方面反封建一方面又拥护封建。我看了《儿女亲事》,抓住了一些妇女含羞的镜头。看了《我们夫妇之间》,还觉得很轻松。看了《武训传》,还觉得很感动。

我体会到小资产阶级感情改造是艰难的,如果不克服,会创作出像孙瑜、萧也牧的作品。我下决心改造自己,在文艺整风中好好的学习,学习毛泽东思想马列主义。我要彻底批判这次的错误,否则无法完成祖国交给我的任务。[17]

多年之后,杨之光接受记者访问时重提此事时说到:“现在看起来很好笑,我理解,我不生气。我比较想得开,因为政治大变革中,我们这些人不批判,批判谁呀?……有点小题大作了,可我还是检讨了。我是从台湾回来的,又是从上海过来的,小资产阶级思想难免的。有点‘左’了,这是我刚进学校第一张创作啊!……对我今后有影响,知道创作怎么回事,创作给谁看。……是给人民群众看,不是给你自己看的。”[18]

根据上述材料和回忆,笔者在中央美术学院美术馆典藏部同仁协助下找到一件未署名的类似作品,只不过在这件作品中对男女爱情的表现不是通过苹果,而是通过识字板这一与学文化有关的文具展开的。这件被典藏部数据登记时标为《送你一块识字板》的作品(图14),不知道是不是杨之光在接受批评,努力去除小资产阶级思想感情后重新画的?这个可能不是没有,但没有确凿证据之前只能先以疑似待之。

图14 佚名 《送你一块识字板》 36×38.2cm 1953年

图15 佚名(杨之光) 《放羊之余》35.2×55.2cm 1953年

带着这样的创作经历和思想认识,带着从零开始从头学起的技术基本功,杨之光完成了他的毕业创作《老羊倌儿》(图15)。这件作品现藏中央美术学院美术馆,未署名,也是笔者根据杨之光回忆录中提及的创作时间、内容和材料,通过学院美术馆典藏部同仁协助查找出来的。由于没有其他信息,典藏部同仁在数据录入时根据画面内容标为《放羊之余》。正如杨之光所说,他在毕业创作时依旧选择了他喜欢的水彩作为创作媒介,所表现的是一个老羊倌儿在河滩边、树荫下、羊群中听小孙孙读书的场景,是一个旨在表现在劳动中不忘学文化的主题。这个主题和前述佚名作品之间在逻辑上具有一定关联性。整个作品的构图比较妥帖,描绘比较细腻,树木河滩以及天空白云等风景处理在规规矩矩中显出作者把握环境恬静氛围的努力,而笑眯眯的爷爷摸着胡子倾听小孙孙读书的动作姿态也反映出作者尽力传达人物内心世界的努力,尽管这个动作设计有些概念并且其主体性被风景环境的细腻刻画所抢夺和遮掩。相对而言,羊群的描绘倒是有主有次,错落有致,比较协调和生动。总体上说,全画比较客观地反映了杨之光经过从零开始从头学起到形成创作的技术水平和创作能力,也是他从事现实主义主题创作正式迈出的第一步。

四、“面向生活”和“海纳百川”(代结语)

我不主张用派来代替美术教育的。岭南画派只是我们营养的一部分,海派我们要吸收,京派也要吸收,长安画派有好的我们也要吸收,东北有特点我们也吸收,不足的地方都应该学。作为一个美术学院,我觉得应该宽,不能拘泥于一派。

——《杨之光:艺术要海纳百川,不能拘泥于一派》

通过“杨之光和中央美术学院”这个课题的专门讨论,我们大略可以看到他毕生所坚持的面向生活和海纳百川这两个方面,是怎样在他的艺术青春年代起步和成长的,这实际上也为看待杨之光日后在中国画坛的实践和崛起提供了起初的逻辑。

就面向生活这一点来说,我们看到被一般区分为传统、改良、革命的三种文化力量在杨之光的艺术起步中都发生了作用,并且在他的艺术学习中形成为一种基本的方向。他在上海和广州的书画老师与前辈——从李健、高剑父到马公愚、贺天健诸家——对他师法造化、关注民生给予了启蒙、引领和鼓励,这使他在广州书摊接触到《毛泽东在延安文艺座谈会上的讲话》时有一种朴素的心有灵犀的触动。他决心报考中央美术学院研究生并服从为人生而艺术而坚守写实主义的徐悲鸿的要求,都是在师法造化、面向生活这个大方向下年轻人的进一步自发的一种选择。若往大里说,他的这种自发选择也是20世纪中国历史大变动下文化如何前行、具有时代风潮意义的一种行动反应。

再就海纳百川这一点而言,这其实是杨之光面向生活这一大方向下的基本受益方法,就是广泛学习、转益多师。相对于拜师李健,追随高剑父、徐悲鸿就是转益多师;相对于在上海、广州、苏州学习,到北京就是转益多师;相对于校长徐悲鸿的指教,直接在董希文、叶浅予、萧淑芳、李桦等老师的辅导下上课就是转益多师;而相对于班级课任老师,与其他非班级课任老师蒋兆和、刘凌沧等一批在校教员的接触与影响就是转益多师。广泛学习别人的优点,用为自己的养料,不排斥,不壁垒,不拘泥于一派,格局才能开阔,百川方能入海,这在杨之光身上,都是经历和经验,而不仅仅是知识和说法。

当然,也要看到,生于1930年的杨之光早年在进入中央美术学院之前的业余拜师学习以及在中央美术学院的普及课堂学习,受制于时代的沧桑巨变而难得充分。原本有些书画根底的他怀抱的是来京读研的目的,结果他心中期待的中国画教学已被裁剪,他心中仰慕的教师也不能发挥艺术所长。创作课上原本是对爱情生活的正常表达,结果却受到来自意识形态的批评要做自我检讨。这,都不是能由个人意志决定和转移的。但,师傅领进门,修行在个人,怎样继续师法造化——面向生活、转益多师——海纳百川,就是杨之光从中央美术学院毕业后要面对和实践的课题。《一辈子第一回》《雪夜送饭》《广州农民运动讲习所》《临摹油画<撒布罗斯人>》……等一系列成果的产生,就是他一路走过去的脚印。而顺着这些脚印回望过去,才真正可以理解杨之光在中央美术学院的学习在他的艺术人生中所具有的八字一撇的意义。

*本文为岭南画派纪念馆“扬时代之光”杨之光艺术研究项目(2018年)专题论文。感谢中央美术学院图书馆艺术阅览室郭丹老师、中央美术学院美术馆典藏部李垚辰老师在资料查询方面给予的帮助。文中注释未标发表来源者,均为笔者所见各类型原始资料。

[1]中央美术学院在1950年4月1日举办庆典挂牌成立,杨之光两个月后的赠书依旧将抬头题为“北平艺术专科学校”,唯一可能的解释就是他在赴京前已将画册题好并钤印。赴京前的杨之光刚从苏州美专国画科毕业,那时他想到徐悲鸿的学校报考研究生班,将徐悲鸿的学校题为北平艺专应为习惯使然。中央美术学院建院后人们一度还杂用抬头是北平艺专的信纸呢,情同此理,大约如是吧。

[2]李怀宇、杨之光:《艺术要海纳百川 不能拘泥于一派》。(2009-6-11)http://yangzhiguang.artron.net/news_detail_78607.

[3]受退学结婚等因素影响,14人最终在五年级有12人被宣布为研究生,每人每月50元研究费,其中刘勃舒、詹建俊、汪志杰随叶浅予学中国画,蔡亮、李宏仁、蒲以庄随李桦学版画,庞壔、赵友萍、权正环学水彩,靳尚谊、张自嶷、葛维墨学素描。见葛维墨:《往事拾遗:连载四》,《美术研究》,2002年第3期,第32页。

[4]《中央美术学院校友通讯录:1950-1959[A]》。

[5]杨之光:《平生最忌食残羹:杨之光回忆录》,《广州美术研究》,1995年。

[6]《中央美术学院1951年各系科班课程教材进度表[A]》。

[7]《中央美术学院绘画系教育方针及教学计划草案:1951年计划[A]》。

[8]《中央美术学院课程及教学方法改革情况[A]》。

[9]《中央美术学院绘画系教育方针及教学计划草案:1951年计划[A]》。

[10]叶浅予:《任教三十六年》,《美术研究》,1985年第1期,第23页。

[11]《课程讲授提纲[A]》。

[12]同注[5]。

[13]《课程进度表[A]》。

[14]同注[5]。

[15]同注[11]。

[16]《创作课课程讲授提[A]》。

[17]《绘二创作观摩会[A]》。

[18]同注[2]。

注:曹庆晖,中央美术学院人文学院美术史系教授。

版权与免责声明:

【声明】本文转载自其它网络媒体,版权归原网站及作者所有;本站发表之图文,均出于非商业性的文化交流和大众鉴赏目的,并不代表赞同其观点和对其真实性负责。如果发现有涉嫌抄袭或不良信息内容,请您告知(电话:17712620144,QQ:476944718,邮件:476944718@qq.com),我们会在第一时间删除。- [艺术]“会古观今”陈海良书法作品展开展

- [艺术]菅木志雄“空间物象”展览启幕,呈现“物派”艺术魅力

- [艺术]汪建伟:波动纪

- [艺术]中国美术学院迎校庆 成立AI等跨学科研究中心

- [艺术]谭雪被任命为慕尼黑艺术之家首席策展人

- [艺术]纪念齐白石诞辰160周年,《白石老人自述》完整展现其一生

- [艺术]第三届东方文明高峰对话在成都举办

- [艺术]“紫禁城与凡尔赛宫”大展亮相故宫 再现17至18世纪中法交往史

- [艺术]数字焕活助力甲骨文破译

- [艺术]安徽画家陈廷友笔下的“大美黄山 ”亮相扬州

版权所有 2000-2020 上海麟驾艺术品信息有限公司

Copyright 2000-2020 Cnarts.net Incorporated. All rights reserved

|

|

|

|

|

沪公网安备 31010102006431号 |