母亲节 | 多少人曾爱慕你的容颜,古早女神长什么样?

时间:2024/5/12 8:31:30 来源:艺术中国

女性立像,美索不达米亚北部,公元前2千纪

清华艺博“古代东西文明交流中的陶瓷艺术”特展现场,摄影:张渤婉

撰文_张渤婉

“卑微如青苔,

庄严如晨曦,

柔如江南的水声,

坚如千年的寒玉,

举目时,

她是皓皓明月,

垂首时,

她是莽莽大地。”

——洛夫《母亲》

如果说,有什么是亘古永存,与星球宇宙、万物生灵共始终的,那或许就是母性。在远古的思维方式中,大地是大地母亲,河流是母亲河。对伟大女性的眷恋是蕴藏在每一个人内心深处的,是一种返璞归真的朴素情感。当那缕对天道自然和至美人性的渴望思绪不断涌现,女神的形象被先人创造出来。

英国作家罗莎琳德·迈尔斯(Rosalind Miles)曾说:“女神是女性自我的化身,她发端于人类历史中,也展现在每一个女性个体的历史中。”因此说,女性观看女神的造像,彷佛是在镜中观看存在于历史长河中的自己,和平行时空的另一个自我对话,发现另一个自我的能量和智慧。

女神是人们愿望的投射。每当人们希望丰产、富饶,每当人们渴望美的表达,每当人们祈求慈母般的温柔教诲,每当人们需要能与天地沟通,每当人们需要力量和勇气,女神总在此时被创造出来,成为人们祈祷的对象,愿望的承载。女神是丰产、富饶的代言人,也是美的化身和教化人的圣母。

2024年5月12日,不是多特别的一个星期日,但却是最适合赞颂女神的一天。

幼发拉底河和底格里斯河共同流淌经过并滋养的早期人类文明闪耀着智慧的光辉,叙利亚的穆赖拜特(TellMureybet)遗址曾出土用粘土烧制的这种女性站姿雕像,头向一侧低垂,大眼睛,高鼻梁,头戴有线条装饰的帽子,头两侧有圆筒状的装饰物,长长的脖子上佩戴着双层项链,身体造型简洁,没有添加任何细节。

先民在塑像造型上的每一处,都可能与宗教信仰、原始巫术或地区装饰有所联系,是经过漫长的社会实践导致的演进彼此叠加的结果,其中蕴含的远古信息是尚未能完全破译的。

人形陶罐,巴基斯坦,公元前2千纪

清华艺博“古代东西文明交流中的陶瓷艺术”特展现场,摄影:张渤婉

青铜时代的人形陶罐,由泥条堆塑成头发和五官,头部两侧的麻花辫和两个手臂随着罐子的形状做简化处理,珠子穿成的项链环绕在脖颈之上,用中空的圆形表达双眼和嘴巴,呈现思考中略显疑惑的神情,腹部浑圆,后脑勺有单把手。这时,与功能融为一体的女性形象塑造,从先民对生命和自然的困惑中解脱出来,开始在永恒的美之求索上奔涌向前。

有翼女神像供奉板,印度东部,公元前1世纪

清华艺博“古代东西文明交流中的陶瓷艺术”特展现场,摄影:张渤婉

有翼女神像供奉板是由模具压制而成的陶制供奉品,奉献给在印度象征幸福与财富的吉祥天女拉克什米(Lakshmi)。有翼女神立于莲花座上,眉间以白毫装点,背景遍布植物及花纹,边缘也以精巧的点和线进行装饰。从中可以看到当时工匠们对精细且纷繁的工艺的掌握。

女神头像(德墨忒尔),意大利西西里,公元前4世纪

清华艺博“古代东西文明交流中的陶瓷艺术”特展现场,摄影:张渤婉

德墨忒尔是古希腊神话中掌管农业和丰收女神,传说中可使土地茂盛或寸草不生。德墨忒尔面部结实饱满,嘴唇微张,渐变棕色的卷发上佩戴着一顶造型简洁的帽子。女神额头处纽结形为“赫拉克勒斯之结”(Herakles Knot),象征着神圣和权力。

女性小像,希腊,公元前3-前2世纪

清华艺博“古代东西文明交流中的陶瓷艺术”特展现场,摄影:张渤婉

这类在当时备受喜爱的女性小像在埃及的亚历山大港及希腊的塔纳格拉(Tanagra)等多个地区大量生产,并作为陪葬品葬于墓中。理想化的希腊审美在这个小巧的雕像上得到体现,微卷的长发别致地盘在头上,下颌微颔,身体向一侧扭动,衣服的褶皱和色彩清晰可辨。

陶女神立像,希腊,公元前1400-前1300年

清华艺博“古代东西文明交流中的陶瓷艺术”特展现场,摄影:张渤婉

迈锡尼时代极简的人物形象同样让人印象深刻。戴着帽子的女性张开双臂,扬起面颊,表达着欢迎、问候或祈祷。上身绘有斜向一侧的条纹装饰,下身则以一条竖向的宽边饰带表达裙襟的形态。

女神像,巴基斯坦,公元前3-前2世纪

清华艺博“古代东西文明交流中的陶瓷艺术”特展现场,摄影:张渤婉

这座女神像的线条装饰效果随处可见——头部周围的三朵太阳花,丰盈的头发,繁复的项链。尽管在这个时期,巴基斯坦、两河流域和古希腊都存在类似的地母崇拜现象,但也不难看出,对美的向往也在宗教信仰和地区文化之外茁壮生长着。

女性陶偶像,巴基斯坦,公元前3千纪

清华艺博“古代东西文明交流中的陶瓷艺术”特展现场,摄影:张渤婉

先民对于人体的审美意识,萌生于对客观世界的混沌认识。捏塑和雕刻方法的灵活运用;装饰用的项链和帽子的加持;坐姿、蹲姿、盘腿姿势的多重刻画——丰乳细腰的女性形象被初民寄予了丰产的希望,审美的活动已伴随着实用的愿景徐徐展开。

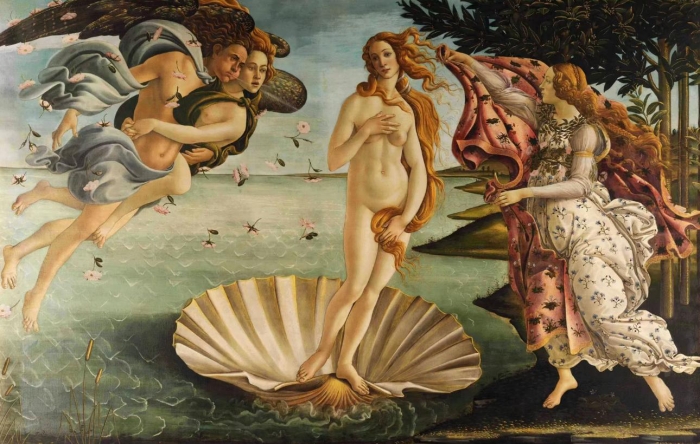

维纳斯的诞生,图片来源:意大利乌菲齐美术馆

西方文化语境下的女神具有丰富的文化内涵。她们代表着智慧、美丽、爱情和力量。雅典娜是智慧女神,象征着理性、公正和战争中的胜利;维纳斯则是爱与美的化身,代表着人们对美好生活的追求;爱神维纳斯,她的诞生与海洋泡沫相关,象征着生命的诞生和爱的魔力。

而在东方语境下,女神往往被视为神圣、纯洁、慈悲和智慧的象征。中国古代神话中的女娲、嫦娥、洛神等,都是具有深远文化意义的典型代表。印度教中的帕尔瓦蒂,作为湿婆的妻子,她既是温柔的母亲,也是战胜邪恶的战士。她们或是创造人类、治理山河的神祇,或是承载着人们对美好生活的向往,或是成为爱情故事的化身。

无论是西方或是东方,女神的故事和形象深深植根于各自的文化土壤中,伴随着人们不同的期盼,生成姿态万千的容貌和形象。

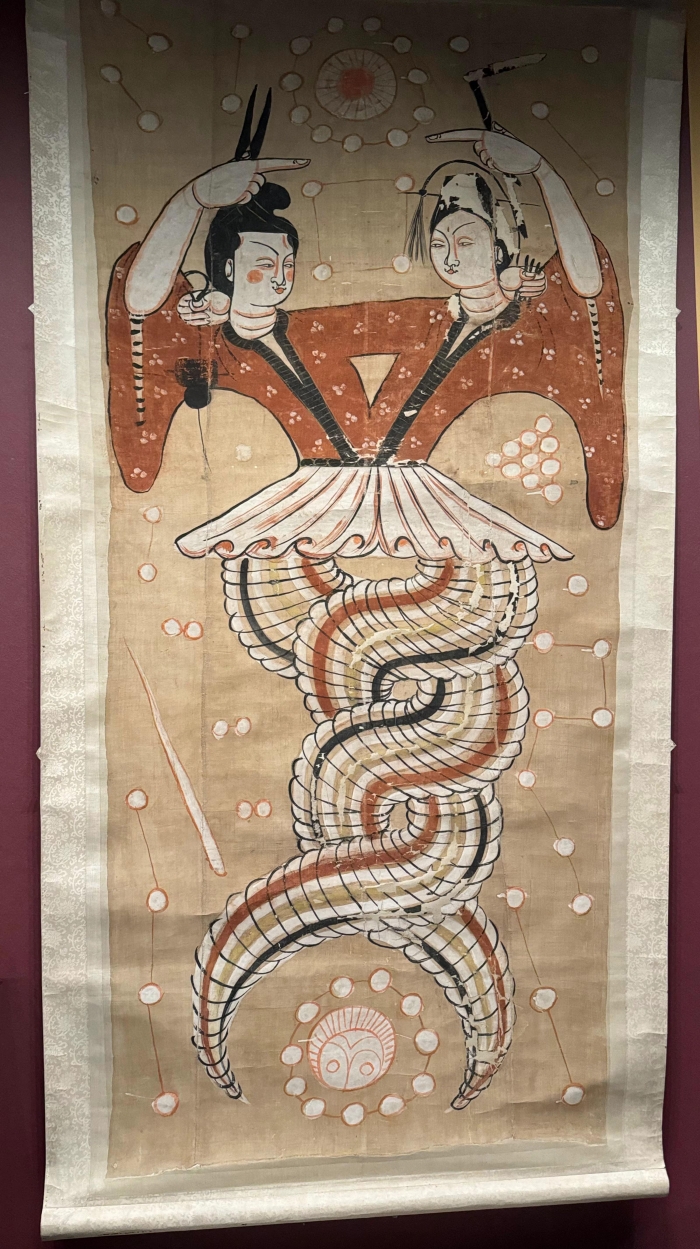

伏羲女娲图,新疆博物馆,摄影:张渤婉

新疆博物馆藏的《伏羲女娲图》出土自阿斯塔那古墓群,唐代作品。中国神话传说中的人类始祖伏羲和女娲之图像中上身相对,其中伏羲在左,左手执矩,女娲在右,右手执规;下身以蛇形相互缠绕,仿若脱氧核糖核酸(DNA)的形状,古典传说与现代科学在此不谋而合。

牛河梁女神,图片来源:牛河梁遗址博物馆

必须说,直观地看中国已出土的最早女神,来自五千年前的牛河梁女神像,美可能不是第一感受。1983年,我国辽宁省喀左县东山嘴红山文化牛河梁遗址中发现了距今约五千年的红陶女性雕像《牛河梁女神》。女神的眉眼上挑,颧骨高耸,嘴长唇薄。“点睛之笔”是两枚圆形玉石制作而成的眼珠,用类似于图钉的结构嵌入眼眶,增添了造像的神韵。这个女神头像与真人头部大小相似,而根据考古现场发现的人体三倍大小的残块推断,另外应该曾经存在过更大的女神像。凭借牛河梁女神像,想象一组姿态各异、活灵活现的牛河梁女神塑像在五千年前共处一室的图景,该是多么恢弘壮阔的景象。

洛神赋图,图片来源:故宫博物院

曹植曾在《洛神赋》中描述洛神之美:

肩若削成,腰如约素。

延颈秀项,皓质呈露,

芳泽无加,铅华弗御。

云髻峨峨,修眉联娟,

丹唇外朗,皓齿内鲜。

明眸善睐,靥辅承权,

瓌姿艳逸,仪静体闲。

柔情绰态,媚于语言。

奇服旷世,骨像应图。

洛神,因溺死于洛水而得名,中国神话传说中伏羲氏的女儿。《洛神赋图》是东晋画家顾恺之根据曹操的儿子曹植的《洛神赋》所创作的一幅长卷画。原作已失传,现今所见的多为后人临摹的版本。其中最著名的是宋人摹本的《洛神赋图》,现存于北京故宫博物院,以细腻的笔触和丰富的情感表现了洛神的优美形象和动人神态。

图片来源:山西永乐宫壁画保护研究院

中国神话《山海经》中的西王母(也称金母元君,王母娘娘)被认为是长生不老的象征,传说中,她在瑶池掌管吃了能飞仙升天的仙桃。山西永乐宫《朝元图》中,西王母神情安宁肃穆,仪态端庄优雅,头戴嵌“三三”坤卦字形的风管,身披霞帔坐于凤椅之上。画面毫发毕现,彷佛能听到胸前的璎珞叮当作响,嗅到几案之上的鲜花芬芳四溢。西王母是古人浪漫自由精神的形象寄托,代表着人对生命永恒的向往。

如果说“女神是女性自我的投射”,那么女神被寄予厚望,就意味着女性的角色也应该是丰富多元的。

古代女神的故事激励着现代女性追求自我实现和社会认同。女士们已经做到了300多年前玛丽.阿斯特尔(Mary Astell)在《对女士们的严肃建议》中对妇女们的提倡那样:女性要认真的看待自己,学会独立思考,下功夫开发自己的智力,要有一个更高的理想。

随着女性主义和性别平等观念的兴起,古代女神的形象作为女性力量和独立的象征被不断提起,英国作家佩雷斯(Perez)笔下“看不见的女性”走出私领域,在政治、经济、文化这些公共领域不再缺席,世界也不再是法国女作家波伏娃(Beauvoir)笔下“女性是社会中处于附属地位的第二性”的样貌。

就像古埃及象形文字研究者商博良(Champollion)曾说过的:“人们可以根据一个民族的社会组织是否支持女性来评价他的文明程度。”文明的力量是每个人内心深处的涓涓细流,希望它终将汇成江河海洋。

版权与免责声明:

【声明】本文转载自其它网络媒体,版权归原网站及作者所有;本站发表之图文,均出于非商业性的文化交流和大众鉴赏目的,并不代表赞同其观点和对其真实性负责。如果发现有涉嫌抄袭或不良信息内容,请您告知(电话:17712620144,QQ:476944718,邮件:476944718@qq.com),我们会在第一时间删除。版权所有 2000-2020 上海麟驾艺术品信息有限公司

Copyright 2000-2020 Cnarts.net Incorporated. All rights reserved

|

|

|

|

|

沪公网安备 31010102006431号 |