“劣纸·良画”:齐白石的笔墨趣味和匠心

时间:2024/5/13 21:05:51 来源:中国文化报

在20世纪中国美术史上,齐白石是一个重要而特殊的艺术家。他的作品蕴藏着来自民间抱朴含真的意趣,在时代的激荡中留给了观者无数共鸣和感动。近年来,对齐白石的研究、展览,多聚焦在最终成品上,如“红花墨叶”大写意花鸟画、生动游弋的水族群像。在这些认识基础上,此次由北京画院美术馆展览团队策划的“劣纸·良画——齐白石的墨痕逸兴”展览则超脱固有的思维框架,以“纸”为切入点,整理了齐白石日常生活中的杂笔、墨痕留存的粉本,从而探索他艺术灵感的开端,解读其独特的视觉图像生产方法,洞察这位百岁老人一生中的创新与探索、逸趣与智慧。

纵观齐家画稿,纸张材质不一,包装纸、练字纸、边边角角的余纸、油污纸,皆能为他所用。因朴拙的材料、琐碎的笔触,这些作品的价值易被低估。然而正是借助所谓“劣纸”诸多的特性,齐白石能够常常创新技法、时时遣景入画,最终形成独具一格的大匠风范。

劣纸,字面意义上指质量较差的纸张。相比于清宫旧纸、陈年宣纸等匠心制造的书画专用纸,这些日常生活中随处可见的包书纸、广告纸略逊一筹,通常不会被画家拿来作画。它们具有显著的生活功能,同时吸水性和洇墨性过强或太差,纸质易脆折损,并不适宜创作留存。然而,齐白石对于这些纸张并没有弃之如敝履。相反,出于多种原因,他一生当中留下了大量在非同常规,甚至相当随意的各类纸张上创作的作品。

有一次,齐白石在友人家看到了一座铜鸭香炉,其造型奇特、线条流畅。通过仔细观察,他发觉鸭子形态设计得很巧妙,写道:“此长者,中爪,中爪上短者,傍爪。足欲蹈未蹈时,两傍之爪向上反,故傍爪在上,中爪在下。”并生动地将鸭子一摇一摆走路时的姿态临摹下来,又记下感想,从而滋养创作灵感。

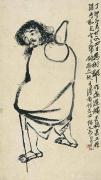

作品《李铁拐》最初的灵感来自齐白石在厂肆游玩时的经历。他见一人秃头乱髯、鹰鼻瘪嘴,面容颇生动,于是将其画下,留作素材。之后为街坊作画时,齐白石以此形象为基础,调整其神态,增画斗篷、葫芦、铁拐、草鞋,凸显李铁拐作为八仙之首,游逛人间时几分潦草、朴拙之感。题跋写道“随手取包书之纸勾存之”,说明齐白石很满意这幅造稿,恐遗忘,因此随手取包书纸勾描保存。以此为参考,老人之后又创作了诸多同一题材的人物画像,丰富自己的笔法。

不难发现,很多诞生在朴拙纸张上的画作,是齐白石在生活中的随手行之。他热衷于捕捉在生活、旅途中所见的种种景致,记录当时触发自己的种种感动。而手边的废纸、余纸便是最好的选择。它们以便捷的来源、陌生的材质,与齐白石彼时行走路上的心境相互呼应、完美契合。这些拙纸、杂笔中蕴藏着齐白石的生活与哲学。它们既是最普通、最日常的画材,契合着齐白石谋生养家的需求,也是最意外、最难掌控的艺术元素,滋养着老画师的笔墨趣味,促使他不断拓展艺术语言的表达范畴与力度。

在此次展览中,有一套中国艺术研究院艺术与文献馆所珍藏的《花卉画稿》,从题跋可知,这套册页承载了多重寓意。当年,齐白石在友人处得观花卉图,所画花木品类繁多。他从中挑选、临摹,又加入自己的笔意收录成册。之后,白石老人将其赠予儿孙供习画之用。如老人所说,“此纸劣,色丑,未足雅观”,这套作品的画纸很陈旧,可见明显的竹料纤维。从作品的笔触、色痕推断,画纸对墨色的反应力不够完美,难怪齐白石在用色时有如此烦恼。

尽管“纸劣”,《花卉画稿》诸多细微处蕴藏着齐白石的独运匠心。譬如,他画“紫茉莉”,用色非常大胆,将鲜丽花青与洋红错杂、交汇,从而调配出一种独特的紫色,而不是按照传统水墨画的方法层层渲染叠压。又如,他画诸葛菜,虽然“平生未见过也”,但参酌前人记载的植物特性之后,却能用自家画法为之,这是齐白石的过人之处。他者的经验、自我的观察、往昔的回忆,在一时间和谐地交织在一起,于画家笔端流淌而出。这种混沌交杂的灵感来源,打破了传统水墨画“师法自然”的理论藩篱,令内心的触动成为创作的关键,或许这就是齐白石的艺术抚慰人心、令观者见之亲切的缘由。

除了对于作品本身的呈现,展览还运用了多样的展陈设计来丰富观众的体验,增强观者与作品的互动和情感连接。比如策展团队在展厅中搭建了一处展墙,介绍民国时期的画家创作中常用的纸张(竹纸、生宣、料半、绢本、透写纸)。展览还配备了灯箱,以柔和的灯光穿透纸张,展示其独特的纹理。观众能够通过观察和触摸,了解不同画纸的薄厚、松紧、吸水性以及墨色的渗透力。同时,北京画院画家范琛录制了在相关画纸上创作的示范视频,让观众能够进一步体悟齐白石艺术妙意的源泉。

展厅中还搭建了数个小型场景,如在四层展厅入口处,有一个模拟的造纸坊场景。厚重粗糙的画纸从高空垂落、微微晃动,木制的榫卯结构矗立其间。纸上喷绘了历代文人名士对画纸、画材所作的诗词,作为展览主题的一种延续。在展厅的另一处角落,观众将邂逅白石画屋。这处小屋的景观不仅仅是为了复原场景,更是该展览单元“粉本留痕”的具象化呈现。观众在品阅诸多粉本、画稿之后,将会漫步到此间小屋,仿佛摇身一变成为白石老人,切身经历创作背后的故事。四处垂落的竹帘,以一种轻盈的质感营造了初夏的氛围。墙上的麻绳和竹夹下正挂着数幅白石老人的得意之作,旁侧则是他亲手所写的润格,标了用色、用墨、尺幅的价格,见证着这位老画师的坦率和诚挚。往藤椅上一躺,观众可以“打卡”和照片中的白石老人一样的休闲姿态,来一场跨世纪的合影留念。

或许所谓的“劣纸”,并不旨在进行某种价值上的论断,而是为了能够从非同常规的艺术中理解齐白石最终塑成的常规之法。当观众漫步展厅中,重温齐白石这些通俗意义上不够好看、画纸不符合常规教学期待的作品时,能够以一种朋友式的观感,理解他在创作之初所进行的意趣的酝酿、理性的设计、偶然的体悟。在其中,我们将再次邂逅、解读中国水墨画的妙蕴。

版权与免责声明:

【声明】本文转载自其它网络媒体,版权归原网站及作者所有;本站发表之图文,均出于非商业性的文化交流和大众鉴赏目的,并不代表赞同其观点和对其真实性负责。如果发现有涉嫌抄袭或不良信息内容,请您告知(电话:17712620144,QQ:476944718,邮件:476944718@qq.com),我们会在第一时间删除。- [艺术]中国传统美学在汽车造型设计上的应用

- [艺术]英国知名艺术家菲利普·考尔伯特个展《龙虾创世》在东北地区首展

- [艺术]郑忠谈艺录之(九)

- [艺术]何加林 | 写生的方法

- [艺术]《逃逸的自由》四人联展将在南希画廊开幕

- [艺术]井深难窥底——师承对梁楷晚期大写意风格的影响

- [艺术]“书为心画——桑作楷书法展”在中国美术馆开幕

- [艺术]郑忠谈艺录之(六)

- [艺术]追忆诗意的印象主义画家——刘克敏

- [艺术]“雾隐的南方——许东生作品展”在壹美美术馆开幕

版权所有 2000-2020 上海麟驾艺术品信息有限公司

Copyright 2000-2020 Cnarts.net Incorporated. All rights reserved

|

|

|

|

|

沪公网安备 31010102006431号 |