对话|蒋斐然:艺术贯通山海 回溯中日海上唐诗之路

时间:2024/5/13 21:20:38 来源:艺术中国

“青山行不尽:山海渡远”唐诗之路艺术展·现场

2024年4月13日至27日,“青山行不尽:山海渡远”唐诗之路艺术展在大阪文化馆·天保山开幕,展览汇集多位中日艺术家的书法、国画、漆画、综合材料绘画、雕塑、摄影、影像、装置等七十余件作品;展览通过打造“三山三境”,从千年前的舟船水路视角,从远望大海的开阔心境,到峰回路转的身体体验,贯通中日艺术的跨媒介现场,回溯一条独特的中日海上唐诗之路。

“青山行不尽:山海渡远”唐诗之路艺术展·现场

在展览展出之际,我们特邀展览策展人蒋斐然,讲述一场展览从浙东唐诗之路的研究开始,回溯中日文化交流历史,并以当代跨媒介艺术现场,讲述唐诗之路对今天艺术界与当下社会的启示意义——

艺术中国:唐诗之路艺术展近年来已经成为中国美术学院发起的重要文化事件,从浙江区域到北上、敦煌。延续至这一站,以“山海渡远”为题,以“水路”为径,能否先谈一谈展览策划的思考?

蒋斐然:中国美术学院的“唐诗之路”系列展览已经举办多次展览,形成了“唐诗之路”的展览品牌。这次日本的展览交给我来策划,首先思考的是这一站的特殊性在哪里,希望能找出“唐诗之路”与日本的关系。

随着工作团队研究的不断深入,我们发现两者之间的关系远比预想的要密切得多,需要强调的是,那一段历史不仅仅是将中国的唐诗带到日本的单向文化输出,还有中日两国的诗人僧侣们的双向互通。

“青山行不尽:山海渡远”唐诗之路艺术展·现场

在研究过程中,我们很快发现“浙东唐诗之路”对日本的影响尤为深远;这条路上,天台山更成为了文化交流的象征性地标。通过阅读中日往来诗和日本僧人的书信札记,我们可以感受到他们对天台山的向往和崇敬。我们决定以天台山为核心节点展开叙事,从那里出发,唐诗之路影响了众多诗人,并由此绵延出一条“海上唐诗之路”。因此,在策划思路上,与往届展览关注陆路行走的体验不同,这次我们特别强调从舟船与水的视角,以水路作为展览关键词,展现一条独特的中日海上唐诗之路。

“青山行不尽:山海渡远”唐诗之路艺术展·现场

艺术中国:这一条海上唐诗之路,如果说在中国将天台山作为一个标志性地点,那么在日本为何是大阪?

蒋斐然:大阪作为中日海上唐诗之路的重要登陆口岸,承载着深厚的历史与文化记忆。在整个唐代300年间,日本一共派了19次遣唐使来到中国,最终成行的是13次。根据史料记载,7世纪上半叶,中国刚刚进入初唐时期,那时日本的遣唐使们已经踏上了前往唐朝的旅程,他们大多从日本难波(今天的大阪)出发,沿日本内海到博多(福冈),再经过朝鲜半岛、辽东半岛到山东半岛登陆中国,然后西行到洛阳、长安。7世纪后期到8世纪时期的中国已经进入盛唐时期,遣唐使们的出发地改为日本九州,在中国的登陆地点改到了宁波港、台州等地。可以说,大阪便是这条“海上唐诗之路”的起点。一千多年前,海洋对于人类来说是天堑,在今天的我们看来,从日本到中国不过仅仅是一次往来而已,但那时候他们远渡重洋来到中国几乎是拿生命做赌注的,所以“海上唐诗之路”跟他们的生命史活生生地勾连在一起。

“青山行不尽:山海渡远”唐诗之路艺术展·现场

巧合的是,我们这次的展览地点——大阪文化馆,一座由安藤忠雄设计的建筑,位于大阪港,展厅内有一整面面朝大海的玻璃幕墙,可以眺望广阔的海面。同样有趣的是,从这一片海面望过去看到的就是2025年大阪世博会的主场馆。大阪世博会作为当代文明互鉴的重要文化事件,与古代中日海上唐诗之路的文化交流相呼应,二者在地理和文化意义上都有着奇妙的契合。大阪世博会将于2025年4月13日开幕,而我们将展览选择了2024年的4月13日开幕,正是为了迎接即将到来的2025年大阪世博会。此次展览也得到了中华人民共和国驻大阪总领事馆和贸促会的大力支持,同时,作为联合主办方的中国建筑科学研究院也为我们提供了宝贵的支持,他们正是2025年世博场馆的总策划和设计单位,在这个时间节点和标志性地点具有举办这次展览无疑增添了更多深意。

“青山行不尽:山海渡远”唐诗之路艺术展·现场

艺术中国:那展览是如何呈现这条“中日海上唐诗之路”的呢?展览介绍中的“三山三境”现场氛围是如何营造的?

蒋斐然:在展览的入口之处,我们特邀鲁大东老师挥毫泼墨,留下一句如影子般飘渺的诗句:“海上求仙客,三山望几时”,来自唐代诗人孟浩然,这句诗不仅点明了策展思路,也点出了现场的整体调性。“海上求仙客”描绘了古代日本僧人不远万里渡海求仙、探求佛法与密宗的崇高精神向往,“三山”则指中国民间神话传说中的蓬莱、方丈、瀛洲,正是僧人们向往的精神高地。

作品1905143 前川强 综合绘画 亚麻 网缝丙烯 27x181cm 1999

展场入口设计成了狭窄的入口,走进去面向展厅,左侧即是“海上求仙客,三山望几时”,右侧是日本具体派代表人物前川强的综合绘画。前川强的作品作为展览的引子,寓意开门见山。这座山乍眼看是非常静的,再看却充满动势,麻布的纹理清晰可见,画面中间如劈了一刀,有“两岸青山相对出”的视角。

展厅地面铺了反光的灰绿色波纹板,营造出一种内外贯通的海洋氛围

我们空间思路是将展厅内外打通,希望让观众在踏入展场的那一刻,就置身于大海的气息之中。展厅地面铺了反光的灰绿色波纹板,这种材质的颜色和质感与海浪相呼应,通过外部真实海景与内部展场营造的融合,营造出一种内外贯通的海洋氛围。

展览现场,三处墙体搭建隐喻三座仙山

此外,展厅还做了三处墙体搭建,隐喻漂浮在“海面”之上的三座仙山;整个展览现场构筑了“三山三境”的节奏,并综合运用了光线营造了三种视觉意象:靠近海面的部分采用室外光,明亮宽阔,观众也会觉得心境开阔;中间部分则采用室内白光,形成三山合围的对话;最后是一个内观的区域,采用了暖色灯光,空间较暗,营造出一种关照内心的亲密氛围,引导观众进入内心深处的思考。展览的节奏不仅实现了对“三山三境”的隐喻表达,更是拉出了中国传统中国画的三种视角——平远、高远、深远。

在作品排布上,展览打破了传统按章节划分的模式,旨在打造一个融通的整体,希望观众的心境跟着观展动线和空间节奏而变化。三座仙山融合了洞天、仙山与佛塔的多重意象,体现了三教融合的思想,也是浙东唐诗之路上的诗人们在诗句中所传达出来的多元的精神追求。仙山漂浮在海面上,代表着一种精神高地,影响了整个中日文化传播。

“青山行不尽:山海渡远”唐诗之路艺术展·现场

艺术中国:能否谈一谈参展艺术家和作品的邀请基于怎样的选择?

蒋斐然:本次展览作为“唐诗之路”系列展览首次走出国门,意义非凡。在展览筹备过程中,我研究了前四届的所有参展作品,特别关注曾数次参展历届“唐诗之路”艺术展并深入研究“唐诗之路”的艺术家们,他们的作品与唐诗和“唐诗之路”有着高度相关性,比如王冬龄、童中焘、卓鹤君等老先生们。

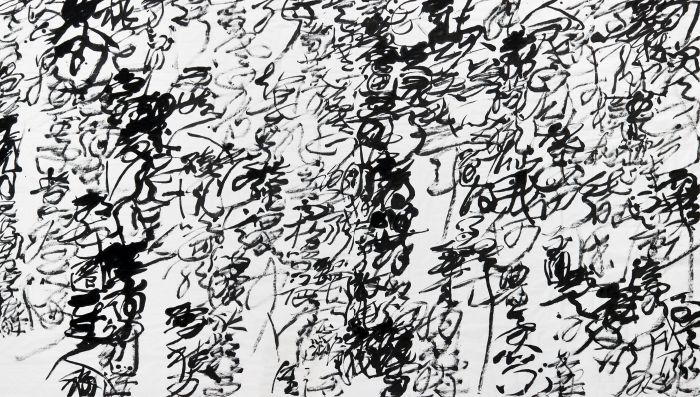

王冬龄《寒山子诗乱书纸本》书法 600x420cm 2024

以王冬龄老师为例,我根据展场空间的特点和核心命题与他进行了深入交流,最终商议以“寒山子诗六首”为创作主题,通过乱书的创作形式,描绘寒山子那种狂放不羁的精神。寒山子是唐代隐居于天台山的一位僧侣诗人,他整天赤脚而行,放浪不羁,主张游牧式的生活,写“人问寒山道,寒山路不通”这样的白话诗句。寒山子在中国诗坛的地位不算太高,但在日本却有极大影响力,后通过日本传至西方,对海外禅宗也产生巨大影响,音乐家马勒、文学家庞德,乃至上世纪60年代的嬉皮士,都受惠于寒山思想。因此,在“海上唐诗之路”的历史上,在中日文化交流的版图上,寒山子是一个非常特殊的案例。

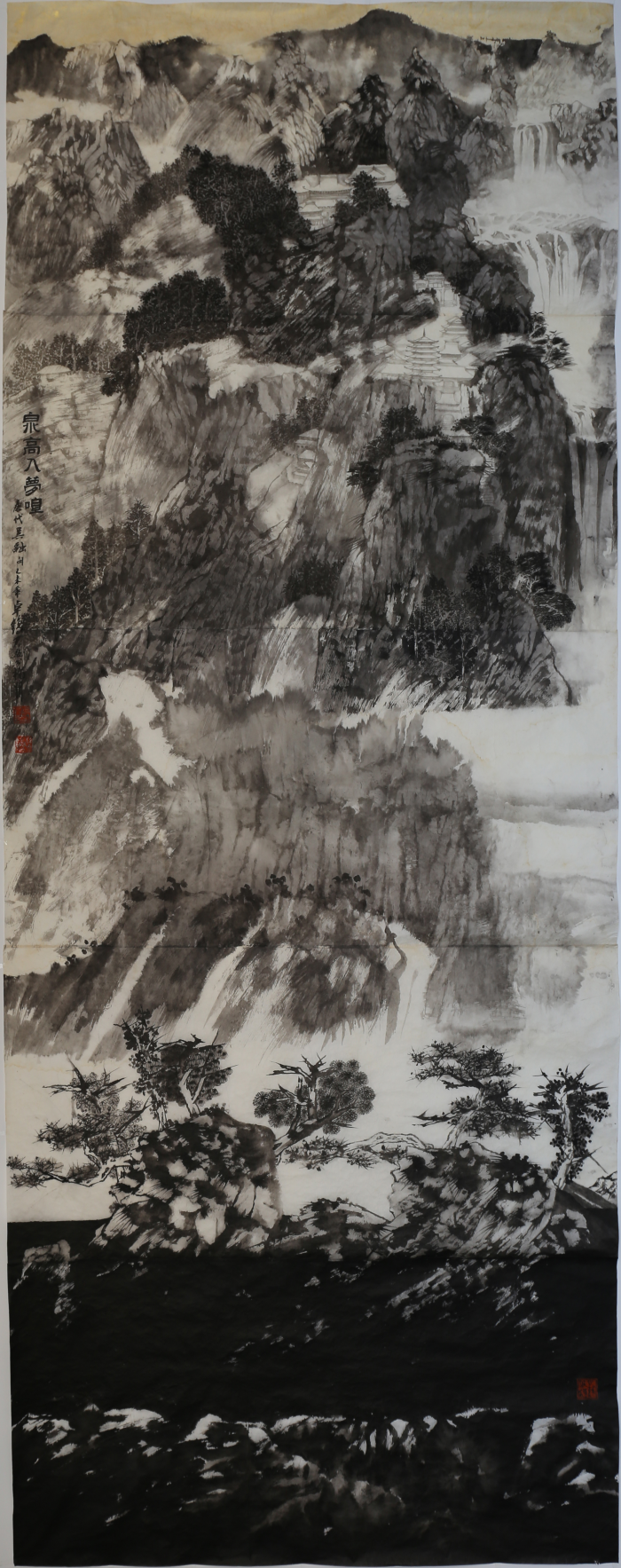

卓鹤君《泉高入梦喧》展出现场

卓鹤君先生的作品《泉高入梦喧》在展厅中呈现为一件丈二的顶天立地画作。我跟卓先生的家人讲,作品不需要任何装裱,就以大头钉钉在展墙上,如一练瀑布飞流而下。这样的展出方式,对于传统书画来讲一定不是正常的展陈方式,但是我们邀请的艺术家们,在理解了整个展览方案之后,都抱有非常开放的态度,愿意配合展览的呈现。

卓鹤君《泉高入梦喧》纸本水墨 388x153cm 2015乙末

艺术中国:我们看到展览中既有王冬龄、卓鹤君等先生们,同时也有非常当代的摄影、影像作品,无论中方还是日方的艺术家,创作类型、面貌和风格跨度都非常大,这会让人好奇:如何让这些的作品共处于同一展览中达成观展视觉和体验的和谐统一?

蒋斐然:我们在对“唐诗之路”做研究时,就不觉得这是一个过去时的课题,而是在当下依然极具意义现实的鲜活课题。今天的小学生,依然背诵唐诗,今天的我们再去读唐诗,仍然会深受感动,并与古人共鸣。所以做这个展览,我们不是基于唐诗复古的意义去做,而是基于唐诗对今天的意义而做。

在地理空间上,唐代诗人以诗歌的方式对所到之处进行描写,给后人提供了非常具身的经验,这种经验都跟地理人文历史和地方志息息相关,跟这些地方的精神性追求勾连在一起,很真实。过去几年间,中国美术学院的林海钟等导师们也带着学生们重走了“唐诗之路”的诸多重要地点,行走在那样的地理空间中,我们会感到自己跟古人行于同一条道路上,虽然相隔几千年,但吟咏着同样的一句诗,望着那片经受住了时间的山川,就能够理解古代的诗人为什么会写下这句诗。这就是我们跟古人的相遇。

塔可《魏万行旅》系列展出现场

所以“唐诗之路”对今天的我们来说并不过时。当我们去重走古人之路时,就能体会到我们传统文化中绵延至今、生生不息的精神内涵。我认为“唐诗之路”展览应该是一个具有当代意义的展览,应该打破传统与当代的界限,以更生动、直观的方式呈现唐诗的魅力。所以我们在艺术家邀请方面,也没有设置艺术门类的界限,而是广泛邀请艺术界的同仁共同参与。

塔可《魏万行旅-东湖2》摄影 60×80 cm(含框) 2022

比如,这次我们邀请了摄影艺术家塔可。塔可此次展出了《魏万行旅》系列摄影,灵感来源于李白的一首长诗《送王屋山人魏万还王屋》,这首诗写魏万千里寻访李白一路经历的吴越山水的壮丽,其实是李白自己一生登山临水的真实记录,堪称山水佳作。途中所描写的许多地点,就是“浙东唐诗之路”的众多节点。塔可沿着诗中所描绘的地点,重新行走并拍摄了这些地方,我们从中特别挑选了与浙东相关的照片进行展示,并将那首长诗也呈现在展厅内。塔可这样的艺术家,既具有当代性,又充满传统关切,他对古代文化、唐诗以及传统文化的研究非常深入。因此,我认为很多艺术家并没有明显的传统与当代的界线之分。

林舒的摄影作品《鸩》与塔可摄影作品《洞中观音2》展出现场

林舒《鸩-峨眉山 27》林舒摄影 2009-2010

塔可《洞中观音2》摄影艺术微喷180×130cm 2022

艺术中国:要形成刚刚谈及的观展节奏和空间意象,参展作品与作品之间也有非常强的关联性吧?能否介绍一下对中日艺术家作品在空间中的相互关联和排布?

蒋斐然:策展团队希望每件作品都能够有所呼应,互相串连,在展览现场形成连贯的叙述。尽管作品媒介形态各异,但相互呼应、对话,共同营造了一个相互贯通的现场。比如我们能看到其中一座仙山其实是一个洞天。在洞的入口处,一挂瀑布流下来。展陈方式借鉴了日式园林的造景手法,展出了林舒的摄影作品《鸩》,以黑色灯箱嵌入墙壁的展出方式,微弱的灯光打到作品上,影影绰绰能够看到瀑布部分是光亮的,让人仿佛置身于真实的洞天之中。而紧挨着这个洞口的,是另一个与该洞口完全等大的洞,只不过它是摄影作品——艺术家塔可的摄影作品《洞中观音2》,拍摄内容是洞天中民间用石头垒起来的观音。这件作品不仅与林舒的洞天一左一右,有如一虚一实的两个洞天相互呼应,同时也与洞外杉山功的《神居》系列雕塑作品构成形式上的互文,因为它们都同样处理了堆叠石头的作品形态。

杉山功的《神居》系列雕塑作品展出现场

Santuario No.410杉山功(Isao Sugiyama)装置大理石116×32×21cm 2020

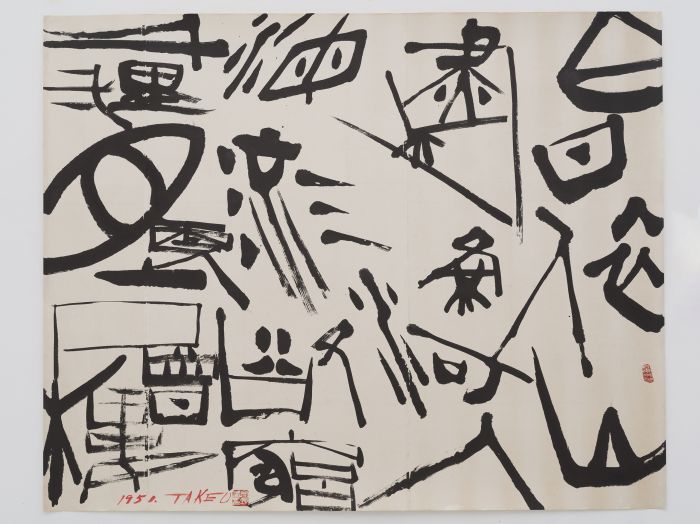

宇野雪村书法作品《白日依山》展出现场

宇野雪村《白日依山》书法书墨、宣纸 162 × 130cm 1951

再比如,在正对着海面的白墙上,也就是整个展厅最开阔的一个位置,我们只展出了宇野雪村的一幅书法作品《白日依山》,内容写的就是那首家喻户晓的“白日依山尽,黄河入海流,欲穷千里目,更上一层楼”,尤其符合现场这个位置的开阔意境。而《白日依山》的前奏,则是一件长达13米的《唐诗之路图》,是中国美术学院林海钟师生团队的集体创作,他们重走浙东唐诗之路,最终共同创作完成这件杰作。只有经过漫长的浙东唐诗之路的游历,才能抵达海上之路的宽阔。在《白日依山》的旁边,还展出了赖少其的四联唐诗书法,赖少其曾赴大阪,与日友人共同协商中国书法家协会的创立,此番作品重回大阪,成为历史和当下相互接连的见证和窗口。而《白日依山》相反的展厅的另一端,则是鲁大东的现场创作《何时明月》,现场题壁日本版本的唐代李白《静夜思》。这件《何时明月》与宇野雪村的《白日依山》在现场遥相呼应,他们都以不同于传统书法的方式书写,路径又不通,在日与月、白昼与夜晚形成了有趣的呼应。

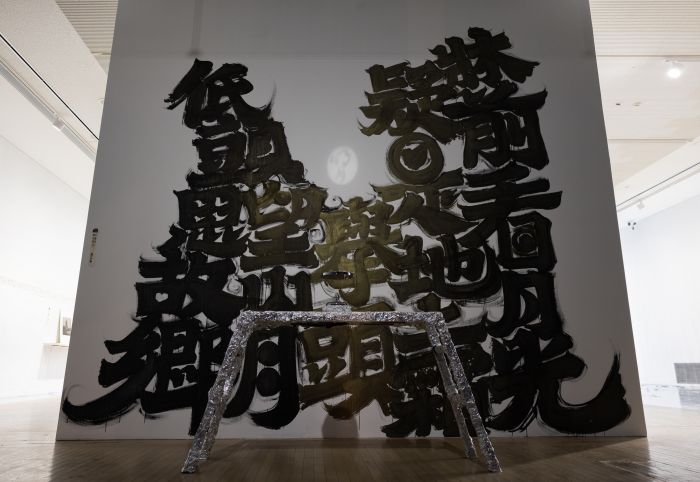

鲁大东《何时明月》现场创作 2024

赖少其四联唐诗书法展出现场

唐诗之路图 郑宇、周玉铉、王星茹、程健、莫俊杰、褚雨琪、邹越、曾之昊、黄鸿东、王子轩、镇天琦、金思思、付晓冬、李明键、赵柘、杨丹、宋帅、姚毅涵、徐浩月、王笑龙、刘冠华、左尧、王海浪等

指导老师:林海钟、陈磊、李明桓、卓鹤君

中国画、手稿与记录 230 × 1300 cm 2021-2022

再举一例,“塔”是在展厅中反复出现的视觉意象。比如在展厅的最后一个区域,一座仙山内部展出了管怀宾老师的影像作品《流隙》,影像内容是一座塔在水中慢慢消融的过程,极具禅宗意味。而与这件作品形成互补与对话关系的,是梁琛的《无止境塔》。《无止境塔》是一件新媒体灯光装置,这座塔不断螺旋式滚动、上升,指向的或许是一种当代的巴别塔,隐喻人类永远向上求索,生生不息,向宇宙探寻的欲望;塔内的灯光照射到墙壁上,令人想到柏拉图的洞穴隐喻,映照出幻象的现实。梁琛的“塔”突破了我们对佛塔的传统意象,塔作为一种精神象征物,也代表着人类探索宇宙的野心,古代的人们望塔通天,今天的我们依然在通天的道路上没有停止过。这件不同形式的塔,无论是在媒介含义还是在精神内涵上,都给展览叠加了另一个维度的解读。

管怀宾《流隙》展出现场

管怀宾《流隙》影像 9chr(39)25chr(39)chr(39) 2018

梁琛《无止境塔》装置 27×27×288cm

艺术中国:您个人是经历了当代艺术创作、策展等多重身份,此前或许更多关注摄影、当代、青年多元化新锐等视角,而“唐诗之路”这样一场展览则是要回溯历史和传统,甚至有一些追根溯源的研究,此时再回看,有哪些不同感受?

蒋斐然:我的博士论文是围绕历史研究展开的,因此,我对历史研究一直有很深刻的感受。无论是学者还是策展人,当我们在某个领域深入研究到一定程度时,一定会对历史感兴趣。历史的重要性在于它能帮助我们更好地理解当下。历史并非过去的事情,它始终与当下共存,并在某种程度上继续在当下生长,唐诗也是如此,它并非被供奉起来的遗产,就是活在我们当下的;活在当下,才能够被称之为我们的文化遗产。这是我的基本历史观。

“青山行不尽:山海渡远”唐诗之路艺术展·现场

对于当代艺术中日益出现的“去历史化”倾向,我持有不同意见,尽管当代艺术是我从事策展工作的领域,但如今深入其中的人都能感受到,这个领域已经存在许多问题。比如,如果当代艺术可以完全“去历史、去社会”地衍生出很多美学形式,完全脱离社会土壤、脱离现实状况,然而当代艺术的真正意义在于它与当今时代紧密相连,并非一种范式、美学风格或创作手法,而是能够诠释当今社会现实状况,能够回应当下问题,才能够称之为当代的艺术。遗憾的是,我们看到今天的当代艺术已经慢慢变得泛式化了,出现了许多守法主义的倾向,很多人会觉得某一种类型、语法,才是当代艺术。对于这种现象,我持保留意见。

当然,中国当代艺术在学术理论的建设方面也存在问题,我们的流行话语和理论体系依然来自西方,与今天的中国现实存在一定距离,如何结合我们自己的文化和历史背景进行深入的思考和探索,关注本土的文化资源,发展出属于我们自己的理论生产,建立起属于我们自己的学术话语体系,这也是一个重要议题。

“青山行不尽:山海渡远”唐诗之路艺术展·现场

艺术中国:那么此次“唐诗之路”的策展,又给你带来怎样的关于传统文化和当代现实的思考?

蒋斐然:我并不认为策展“唐诗之路”的展览是一次跨界,因为唐诗是跟当代的现实息息相关的。今天,我们仍然有读唐诗的必要性,依然有回看传统文化的必要性,只要这些被认为是有价值的,就应该将其纳入当代的视野中,并以当代的方式去回应。传统与当代之间不应该有界限,任何有营养的文化都可以发展出它的当代路径。

同时,我们也能看到,今天的当代艺术似乎越来越封闭,显得过于保守和逐渐固步自封,当代艺术面临的现实情况是展览力量逐渐减弱,批判性严重不足,受制于市场等等。我认为,此时的当代艺术需要打开自己,吸纳来自不同文明和文化的营养,就包括来自通识文化的营养,才能持续发展。策展也是如此,它不应仅仅成为一种职业或专业化的学科,它应该像哲学、文学一样,成为一种通识性的思维方式,能够在各个领域得到应用。策展应该是用灵活的方式、以创造性的方式去回应今天的解决方案,回应现实的挑战。(文|刘倩 图片由中国美术学院提供)

“青山行不尽:山海渡远”唐诗之路艺术展·现场

“青山行不尽:山海渡远”唐诗之路艺术展·现场

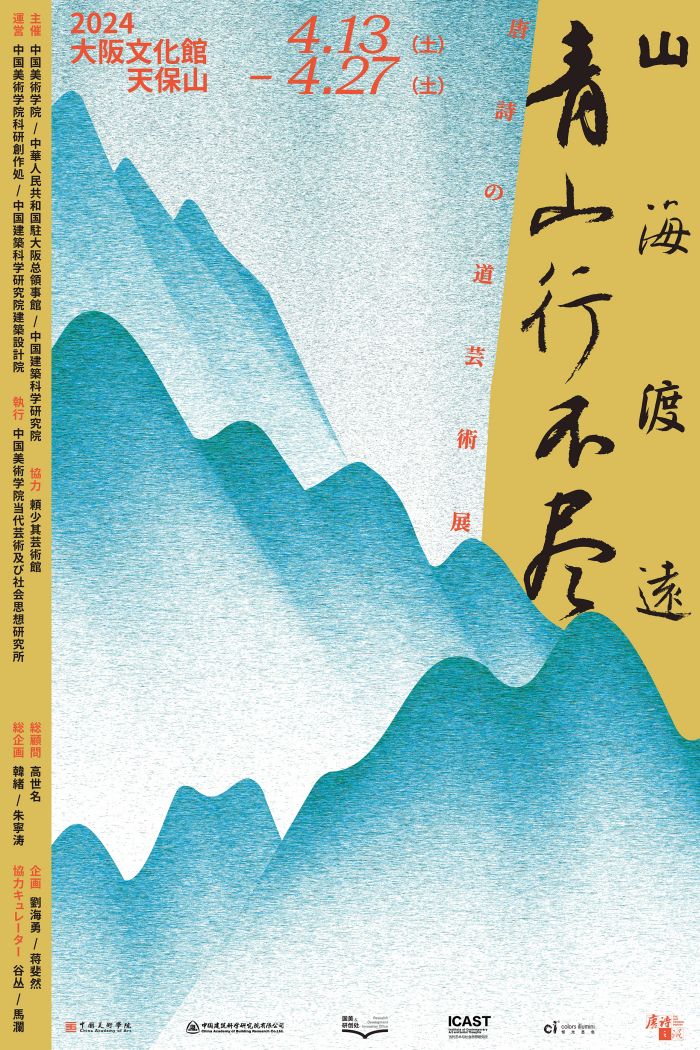

展览海报

版权与免责声明:

【声明】本文转载自其它网络媒体,版权归原网站及作者所有;本站发表之图文,均出于非商业性的文化交流和大众鉴赏目的,并不代表赞同其观点和对其真实性负责。如果发现有涉嫌抄袭或不良信息内容,请您告知(电话:17712620144,QQ:476944718,邮件:476944718@qq.com),我们会在第一时间删除。版权所有 2000-2020 上海麟驾艺术品信息有限公司

Copyright 2000-2020 Cnarts.net Incorporated. All rights reserved

|

|

|

|

|

沪公网安备 31010102006431号 |