不能律己 何以律人——注目全国第十三届书法篆刻展

时间:2024/5/25 21:42:29 来源:美术报

由中国书协主办的全国第十三届书法篆刻展,入展作品总计965件,其中混杂着很多不尽人意的作品,令人读之不快。在此对某些评委作品及某些入展作品谈谈个人看法。

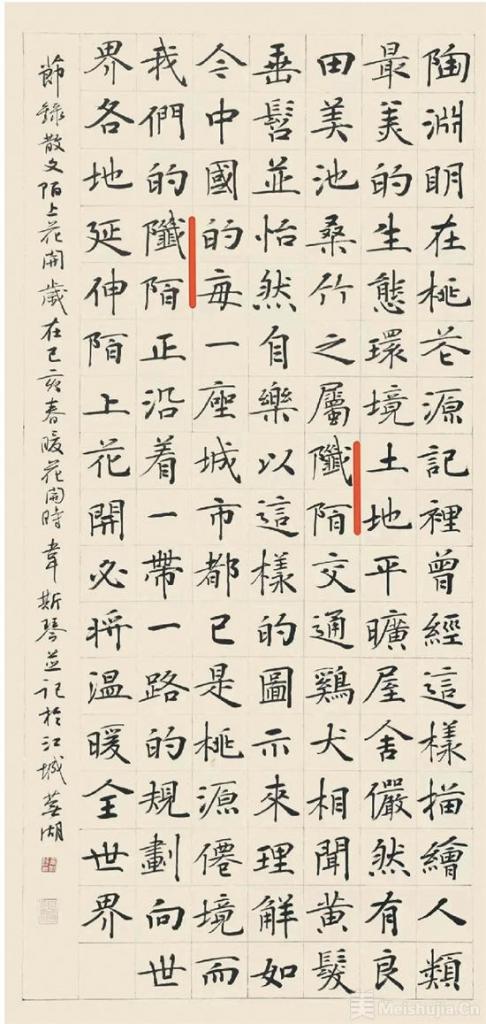

楷书评委韦斯琴的作品,“阡陌”一词两写两误。“阡”字,不见于《说文解字》,但《说文新附》有之,是徐铉增补的。“阡”字没有繁体字,如果写成“阝韱”,纯属学无渊源,向壁虚造。究其原因,应该是受到“纤(纖);歼(殲);忏(懺)”等字繁简关系的影响,错误地认为“阡”字中的“千”部也可以转换为“韱”。

这使我不禁想起其在第二届中国书法兰亭奖的获奖作品,将“奶糖”误写为“奶塘”。“山坡上的牛乳”,于汉语白话文居然不能通顺。

隶书评委韩少辉的对联作品,因为杂糅了甲骨、金文、篆书、隶书诸体,使得这件作品属于何种书体难以判定。其中的“梧月”误写为“梧帽”。“冃”字见元代印章及邓散木篆书“奲唫鞭,醉冃(帽),暂歸梓里……”。

篆书评委石力的作品中,有错字三处,漏字一处。所书阴铿诗“梅舒雪尚飘”,误为“舒雪尚瓢”;细究这个失误的由来,竟是被手机《书法字典》误导所致,在手机《书法字典》中,“瓢”字被编者收到“飘”字条下,石力先生在借助手机查字时,信手拈来,未能甄别。“今来渐异昨”,误为“今来见异昨”;“向晚判胜朝”夺一字,误为“向△判胜朝”;正文写的是“助”,在落款处却释文为“耳力”。

一件楷书入展作者在落款中写到:“吴昌硕……光绪三十年创办西泠印社。”这与历史事实不符。1904年夏,丁辅之、叶为铭、王福厂、吴隐结社于西泠桥畔,“人以印集、社以地名”,遂取名“西泠印社”。四人是“西泠印社”创始人。直到印社创立第十年(1913年)的首次社员大会上,才公推时年69岁的吴昌硕先生为首任社长。所以,吴昌硕先生并未创办西泠印社。西泠印社在海内外书法篆刻界影响深远,新加坡、加拿大、韩国、日本都有社员。西泠印社的社史,海内外社员人所共知。而这位中国的书法人却罔顾历史,扭曲事实,信笔胡写。

还有一件入展品中的“辭”字是错字。“绿酒莫辞今日醉”的“辞”,其词性是动词,应篆作“辤”(辤别、推辤),却误作名词的“辭”(辭源、修辭)。辤,《正韻》卻不受也。《書·大禹謨》稽首固辤。《中庸》爵祿可辤也。《说文解字》辤,不受也。从辛从受。受辛宜辤之。辭,訟也。——《说文》。按,分爭辯訟謂之辭。

“辤”字的前人用例见于汉简《士相见之礼》、唐·李邕《灵岩寺碑》、宋·米芾《苕溪诗帖》。另外,这件作品书写的都是古人现成的七言句子,每一句都能查到出处,这样的内容却被作者明确地标注为【自作詩選鈔】,并以粗线条的红色文字标注在作品的醒目位置。

我觉得,这件作品的投稿,就是为了验证本次国展的评审是否严肃认真。

这件作品通过了中国书协的终评,成为参展作品,实实在在地验证出中国书协的评选态度和审读能力。这是一件故意挑战中国书协评审的作品,最终,挑战成功。

本来是要求相马,结果却选出来一些类似于马的不能致千里的生物。

在评委和入展作者的作品中,误睡为眠、误築为筑、误網为綱、误月为肉、误癸为蘭、误冃为月、误飘为瓢、误喫为吃、误裴为斐、误间为问、误制为製、误辤为辭、误埸为塲、误裡为里、误枝为杖、误穀为谷……

朱熹认为,读书当如酷吏问案,务必推勘到底。作为全国书法篆刻届展的评审,难道不应该严格到这种程度吗?这些错别字的大量存在,降低了“国展”的神圣性。

但是,这并不意味着下届“国展”的投稿量会锐减,相反,下届“国展”的投稿量极有可能会陡增,因为,那些曾参加过市县级书法展的作者,也会把作品投寄“国展”来碰碰运气,毕竟“伯乐们”视跛如骏也未可知。

中国书协举办全国书法展,意在弘扬书法,繁荣艺术。但是如果评委问题得不到根本解决,评委在道义上不能严格自律,在书学专业方面及综合素质方面不能邃密广博,评选的规则再严密也没有用。要有书学深厚,精于鉴赏且操守坚正的评委才行。

版权与免责声明:

【声明】本文转载自其它网络媒体,版权归原网站及作者所有;本站发表之图文,均出于非商业性的文化交流和大众鉴赏目的,并不代表赞同其观点和对其真实性负责。如果发现有涉嫌抄袭或不良信息内容,请您告知(电话:17712620144,QQ:476944718,邮件:476944718@qq.com),我们会在第一时间删除。- 【艺术主持】上海人,“葱”最后一次

- 【艺术主持】上海人疯了,给葱办了个摄影展

- 【艺术主持】不一样的表达:SIVA美术学子的抗疫...

- 【艺术主持】这些海报见证了余德耀之所爱

- 【艺术主持】不如各安其睡

- 【艺术主持】奈良美智“小坏蛋”让你害怕还是...

- 【艺术主持】无需赞许,始得自由

- 【艺术主持】失去的裂变

- 【艺术主持】仇德树还活着吗?

- 【艺术主持】Angelababy画得好吗?

版权所有 2000-2020 上海麟驾艺术品信息有限公司

Copyright 2000-2020 Cnarts.net Incorporated. All rights reserved

|

|

|

|

|

沪公网安备 31010102006431号 |