郑忠谈艺录之十五

时间:2024/5/26 8:04:20 来源:江海子 新意象水墨

台湾国际著名油画家恩师陈显栋先生与郑忠2024年5月23日于海口

昨天下午飞机延误,到晚上近九点多才到达海口美兰机场,周大哥接我到他的家中,九十六岁的陈老与八十一岁的师母都在等我共用晚餐,很让我诚惶诚恐!事后才知道二位老人家下午四点就在周家等我,一共等了五个小时,老牛舐犊之情溢于言表,情何以堪?

让我感到惊讶的是陈老比去年见到时还好象更加精神,满面春风,肤色红润、思维敏捷,反应很快,他向周大哥介绍我们的相识,因画结缘,到达我入驻的酒店时已经十点多了,老人家一点不犯困,真是了不得。

上午我到达陈老画室时,老师刚停手,是他75岁的表弟伉俪从上海来看他了。人家时隔七、八年没见面,我示意他们老兄弟好好唠嗑,陈老的兴趣全是在与我谈画,这样一桌子南侧,是师母与表弟夫妇谈家常,北侧是老师与我谈画,循循善诱,语重心长,老师的声音又不高,还带点海南口音,我竖起耳朵认真的听,不时被唠嗑的声音所干扰,好在我全力以赴。

前几次老师择重与我谈绘画的问题,今天上午依然是,一个96岁的老人家对艺术如此专注、热忱,也正是他常葆艺术青春活力的源泉与秘密,当人专注于某一方面的事情时,他的底蕴会升华,他的精气神会提升。

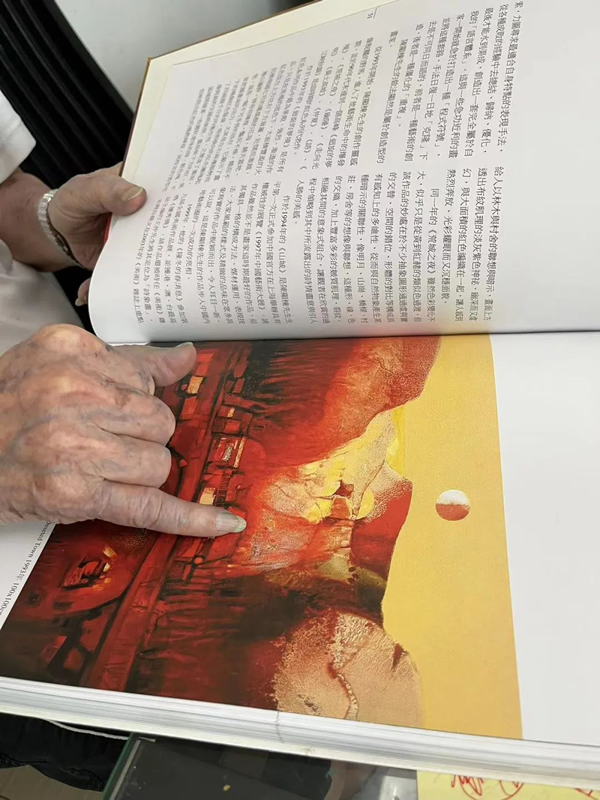

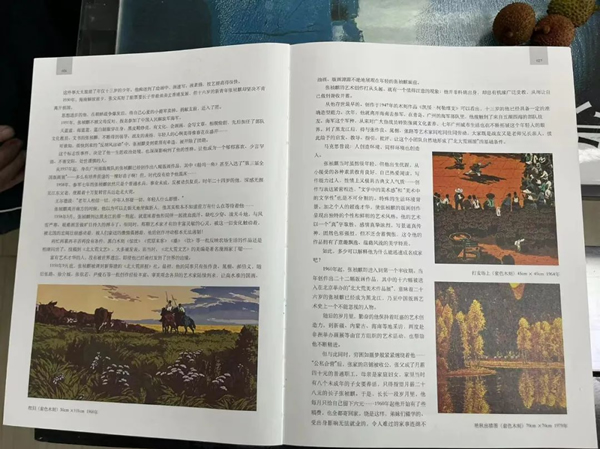

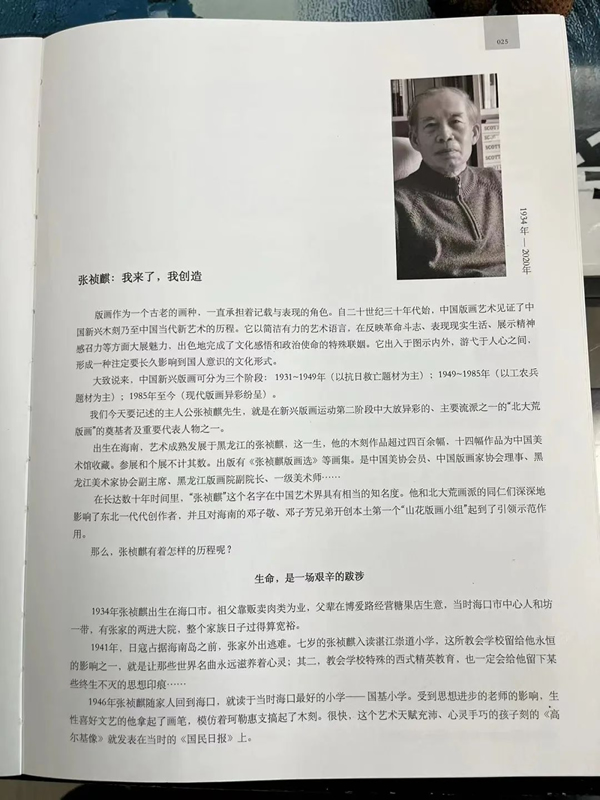

从一本海南美术作品全集上,他与我谈到海南藉的版画家张祯麒的作品,与我心有切切焉。2003年中国.芬兰建交50周年“中国文化周”作为其中的项目,郑忠、张祯麒的双个展在赫尔辛基文化中心开幕,我们一起待了十多天。

斯人已逝,作品永存。

老师还谈到了一些“名声显赫”的美术官员的作品,活着的时候他们出尽风头,死了之后作品永远默默无闻。作品会说话才是真的。

午餐时老师的侄儿丘京先生引发了他们家族的话题,原来如此,以前的三次相会总是谈艺术,不及其余,古语“三代成就一个贵族”今天一听,事出有因,确乎是有道理的。

1930年,陈显栋老师降生在海南澄迈县文儒乡一个殷实的仕绅世家,家学渊源,他的父亲坐拥良田千亩,还迎娶了同里望族丘家的女儿,可谓门当户对。外祖父丘庆桐曾任清朝法部主事,广西候补道尹,民国初年又任广东第一届省议员。

陈家本富甲一方的乡绅,与涉足政坛的丘家连襟,实乃相得益彰,珠联璧合……童年的成长环境及家教对一个人的性格、品格、意志、能力的形顾有着极其重要的影响。

由于他的父亲长年累月在外从军报国,因而陈老师的童年生活及教育都在外婆与母亲的呵护下成长。故而陈老师的性格、品质、为人处世、行为方式的形成更多的是来自外婆与母亲的影响……

(1943~1945)是恩师陈显栋先生的艰难岁月,日冦入侵海南,13岁的他随家人逃难,辗转于两广、江西、湖南等地,惨淡的逃难生活使他过早地品尝到生活的艰辛。本应按家族的意志学而优则仕的他偏偏对丹青情有独钟,始终将对艺术的自由与追求深藏心底。

童年的优渥生活、良好的家教及绚丽多姿的自然环境,在陈显栋先生生命中留下了浪漫而美好的印象,又塑造了他刚毅、不折不挠、永不言弃的性格与气质。

(1949~1953)是他在军旅中的艺术生涯早期,有许多升迁的机会,他不为所动,艺术才是他惟一的追求。他甘守寂寞之路相信唯有艺术才能释放他所有的情感与思想。

(1953~1955)是他上下求的求艺之道期。

1953年,他考上台湾复兴艺术学院艺术系。这是一个重要的转折点。

(1955~1963)是他的艺术创新期,从他1961年的实验性绘画作品《独去间》可以看到抽象艺术的苗头,运用不同的材料施以不同的方式甚至泼、洒、淋、烧……直至达到所预期的精神意趣为止。让他在各种材料的应用体悟到艺术中不可预计、浑然天成及语言中虚实、对立、韵律、节奏、动静等内在的联系。《B14》是陈老师通过在甘蔗板上施以燃烧的手段获得的痕迹,既有一种无限拓展的气势,又有环环相扣的内在关联、肆意张扬却又井然有序。他在材料的多维性及技法的多样性作了大量的研究。

这世界真奇妙,一个国民党的海军与共产党的海军因艺术而结缘。

一啄一饮莫非前定?

版权与免责声明:

【声明】本文转载自其它网络媒体,版权归原网站及作者所有;本站发表之图文,均出于非商业性的文化交流和大众鉴赏目的,并不代表赞同其观点和对其真实性负责。如果发现有涉嫌抄袭或不良信息内容,请您告知(电话:17712620144,QQ:476944718,邮件:476944718@qq.com),我们会在第一时间删除。- 【艺术主持】上海人,“葱”最后一次

- 【艺术主持】上海人疯了,给葱办了个摄影展

- 【艺术主持】不一样的表达:SIVA美术学子的抗疫...

- 【艺术主持】这些海报见证了余德耀之所爱

- 【艺术主持】不如各安其睡

- 【艺术主持】奈良美智“小坏蛋”让你害怕还是...

- 【艺术主持】无需赞许,始得自由

- 【艺术主持】失去的裂变

- 【艺术主持】仇德树还活着吗?

- 【艺术主持】Angelababy画得好吗?

版权所有 2000-2020 上海麟驾艺术品信息有限公司

Copyright 2000-2020 Cnarts.net Incorporated. All rights reserved

|

|

|

|

|

沪公网安备 31010102006431号 |