|

|

从美的国度来去——陈钧德印象

- 时间:2019/12/29 15:30:00 文章来源:■ 姚育明

2019年整个9月,我的心都被陈钧德揪住了。9月13日我在上海本年度的艺博会上看到他赴俄罗斯油画展中的两幅作品,同时,上海鸿美术馆于9月12日举办为期两个月的“海上·秋韵——陈钧德作品展”。我有点激动,不仅仅是因为这些越发纯粹的画作,而是因为这些信息让我欣慰,他还在画,太好了!9月23日我还将他的个展消息转发朋友圈,并祝愿他健康长寿,谁知第二天就听到了他去世的消息。我关掉手机,静默地忆念着与他相识的六年时光,他的画作和画册也安静着,八月开始不停地往他家打电话始终没人接的担心还是成真了。我遗憾认识他太晚,也庆幸没有白认识他,作为一个受惠者,我不想写一篇忧伤的悼念文章,只愿将自己的领受与大家分享。

曾经,有朋友欲介绍一位国画家让我跟其学习,我谢绝。朋友很惊异,人家可是名画家,肯不肯收你还是问题呢。后又有一老画家通过这位朋友表达收我为徒的意愿,我仍回避。朋友不解,你不是想学画吗?我说喜欢色彩,除非介绍我油画家。朋友挠头,我认识的大多是国画家,没几个油画家啊。我说不用多,一个陈钧德就可。

话至此我们一起笑起来,彼此明白,这是不可能的事。我图的只是个口头痛快,朋友则息了继续拉我学国画的念头。

我们都知道,不要说向陈钧德学习油画,连采访都轮不到我。据说他很孤傲,不苟言笑,不愿应酬,近年连电视台的拍摄都拒绝了(后来我才知道他视时间如命,一分钟也不肯浪费)。虽无法接触,仍不碍我的喜欢。如果是个群体画展,我也会一眼认出他的画作,那个纯粹、透明、干净的世界,可以迅速地将人摄住。我相信,一个人的心声完全可以通过别人的文字或者画面回荡过来。

想来也是奇怪,在许多人眼里,我是一个与海派文化格格不入的准乡下人,我也确实无法融入一些符号性很强的都市文化。而被人视为海派画家的陈钧德却让我觉得心灵相通,这恰恰说明以题材归类的标签化有其局限。难道他画的水泥建筑没有高山的豪气与江海的畅快?他画的都市人不具有隐士的安静与自在?他画的花红草绿不具有乡野的旺盛与诗意?

一定是我的景仰之心感应了冥冥之中的命运之神,认识他的机缘来了:上海文史馆请我去采写陈钧德。因为那些传说,我内心多少有点紧张拘谨,事先打了个电话,电话里的声音很爽朗,令我放心不少。

永远难忘进入陈钧德画室的那个刹那,门一推开,极细微却富有激情的音乐骤然响起,好像谁在演奏什么弹拨乐器。随之,几面墙壁飞出一片鲜亮的色彩,明亮而和煦,它们完全是活生生的,脱离了画框的约束,半通透的色块和线条竟浮动在半空之中,我甚至感受到它们拂面而过的轻触感,那飘渺的音乐仿佛是被这些色彩奏响的。我看到的不是平面的五彩缤纷,而是多层次的立体花界,迅捷地展示出各自的空间以及延伸交叉的结构。恍惚间,陈钧德也被色彩遮挡了,他面目不清,只是个隐约的影子。我好像大脑缺氧,愣了好几秒才回过神来,刹那色彩、线条归位,细微的音声也寂然泯去。肤色白皙干净的艺术大师清清楚楚地站立着,他手里拿着一支画笔,眼神和蔼,眼眸深处却有一丝隐隐的锐气。他说,请进,不用脱鞋。

我还是换上拖鞋,只见满屋子的画。第一眼,西方风格,再一看,东方韵味,还想细品,不好意思了。七十七岁的陈钧德身上有着不亚于年轻人的干劲,他的举止不经意间透出对于时间的珍惜。果然,在给我看一本画册的间隙,他悄悄地回到隔壁房间。多么好的机会,正想看看他如何绘画呢,只见他正拿刮刀在一幅创作到一半的山水油画上斜拉了一笔。他有些不好意思,呵呵,一画画我就忘了一切。

而在另一堵墙上,我看到了一幅大型油画,画的是山水,却奇幻美妙得无法言说。我禁不住赞叹,真像做梦,美得像天国一样。他站在一边微笑着说,是的,做梦的感觉。许多人要买我这幅画,我不愿意出手。

这就是他的大型油画《梦境》,后来在中国美术馆第一次展出时,引起评论家和观众一片的惊叹。相信所有的人和我第一次看到一样,心都会受到震动。

他还拿妻子的山水国画给我看,说是以前画的,他赞叹道,看,多么大气!随后发自内心地说,为了成全我,她放弃了自己的爱好,心甘情愿地操持家务,我对不起她。为了她这份心,我更要好好画画。

他的妻子身材挺拔,五官秀美,她不仅善良,还很聪慧,为了陪伴陈钧德去国外写生,她自学了多国语言。有了妻子的支持,陈钧德更没后顾之忧了。他对物质生活没有追求,钱全用在旅游上了。而他的旅游就是写生,他着迷于不同地域的色彩,几乎跑遍了全世界,有的地方会反复去,比如瑞士就跑了四次,有的地方会呆比较长的时间,比如法国,一住就是半年。面对异国风光,他没有疏离感,但也不是当地人的熟视无睹,它们像镜子,照出了他的内心,仿佛他来此只是作一个印证式的会晤。每到一地,必以画作记录,他的画册上满是陈氏标志的世界风采。

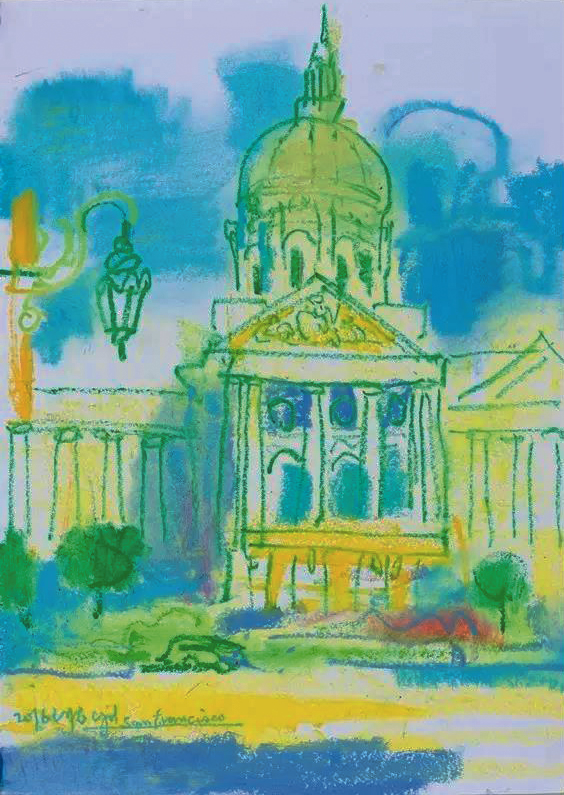

他告诉我,刚从美国回来,像过去一样,这次带回了六张画。我一边看画一边听他孩子似的快乐声调。他是我看到过的最有意思的旅者,我甚至认为他就是一名独特的旅游家。有人质疑他还原不够,不像实景,甚至有人当面对他说,你的写生不属实,你就是写意。他的回答充满豪气,我就是写意,写心中之意。他给我看好几幅经他改造实景的画,比如一棵右边的树移到了左边,他说树本来就是人栽培的,房子也一样,你是黑房顶,我画成红房顶也可以,因为房子也是人为。

当我问他那种超写实主义,就是完全像照片的画作意义时,他很不赞成,反问我说,现在摄影都在讲艺术感觉,绘画的倒要去学摄影的形式?他也不赞成画面具有故事性、情节性的因素,他认为那是文学的任务,画画有自己的使命,画画就是单纯的色彩、线条,否则为什么要分文学、油画?我想起他喜爱的塞尚,也不讲故事,只让人看空间、体积、色块,我从陈钧德的画里看到他的观念,画是一个独立的生命体,它会自己表达。

陈钧德是个感恩的人,他告诉我,许多画家影响过他,塞尚、伦勃朗、梵高、莫奈、雷诺阿、西斯莱、毕沙罗、马蒂斯、德朗、八大山人、石涛、黄宾虹、王国维等,他也与刘海粟、林风眠、关良、颜文梁等前辈结成了忘年交。当年有人对他说,你画得好,已经是刘海粟第二了。他说我听了一点也不骄傲,反而有了警惕心,做刘海粟第二干什么呢?要做就做陈钧德第一。

相识六年,我和他见过六次,有两次还是他特地跑到莘庄来的,最后那次他带着朱屺瞻的印章谱,来鉴定我捡到的一张《春江连海》真伪。我不忍心他跑那么远,他却孩子气地笑着说,你别放在心上,我走走路等于锻炼,而且我有老年卡,坐地铁不要钱。

那回我又带去自己的几张胡涂乱抹之作,请他指点。我还谈到想跟一个大学生学油画的打算,他斩钉截铁地说,不要去学,你就自己画。国外某某女艺术家(忘了名了)原先也没有绘画基础,不照样成了大师?你可以去中华艺术宫看看,那里有几个画展不错。不懂没关系,你现在不是画水粉吗,和油画的区别就是一个用水调,一个用油调。你就买丙烯,它介于水粉和油画之间,它能堆砌,也能画布上,你想怎么画就怎么画,按自己的意愿,用欢喜心去画就好。他还说,绘画的派别层出不穷,一个个出来,是对前面的总结,不是完全的否定,文化不是一代代销毁,而是发展,你要明白这里的道理。

我说有人说我的画拙,陈钧德说,拙也不一定不好。说着他朝《春江连海》一指,说朱屺瞻就画得很拙。我当时吃了一惊,这叫拙啊?那我就不是拙了,是笨。

我又谈起自己正在编写的一本关于流浪猫的书,有好几个人说我尽写猫猫狗狗小动物,境界太低。他正色道,我不同意这种观点,物无高下,你对这样的生活熟悉,文字为什么要远离?我的老师闵希文,因为太太生病,他的静物画中有许多药罐,他接触的就是这些,他的生活就是在这些物件中打转。可我看到这些瓶瓶罐罐,一点也不觉得俗气,反而十分感动,从心里出来的东西才是有价值的。你可怜流浪猫,非常好,艺术家是最有同情心的,否则,从理论到理论是没有血肉的。

他说别说是一个生命,就是一个小村庄,你也要真心对待。他举例,有一次在安徽小山村前,晨曦中看到炊烟,听到鸟叫,他的心突然柔了,眼泪不自知不觉地涌了出来。说到这里他还露出几分羞赧。他的那幅写生画我见过,宁静,丰富,大气。当时我认为他是感受到环境之美,现在想来,是触动了生命意识,生命何其珍贵,何其敏感。难怪他多次提起王国维之言,说一切景语皆情语。

那次临分手,他对我说,最近我腰不舒服,走路腿有些发软,到底过八十了,没有以前的劲道了。这是我第一次听到他说自己的身体,以前他从来只说艺术。他身上永远散发着硬朗、坚韧的气息,突然说出身体不佳的话来,我本能地感到他的身体可能出问题了。我竭力劝他下一个行程取消,先休息一阵再说。

隔了段时间,张鑫电话我,说他的肾得了那个病。对于绝症,朋友们都不忍心说出那个字眼。我打电话过去,陈钧德声调不变,他说你放心,我是既来之则安之。

在这之前,我们经常通电话,大多是陈钧德主动打过来,我不忍心多占用别人的时间,时间就是生命,何论陈钧德这样的大艺术家。后来我才知道,他不仅仅对我这样,一些晚生后学都得到过他发自内心的关爱。陈钧德完全不是传说的那样的不苟言笑,他更像在上海戏剧学院教书那样,婆婆心,善谈。但他却称我学友,多么谦下的平等心。他生病后,我们的交谈多了一个内容,除了谈对艺术的认知,就是他的病情和医疗情况。去年他还说碰到一桩巧事呢:一个学生的爷爷是美国的癌科专家,培养了许多优秀的学生,其中一个学生的妈妈在一个研究团体,正好有他的画册,得知陈钧德病后要求传他的病历卡过去,最后判断他正在用的一种外来新药是对头的,肿瘤可以缩小。他再去中山医院抽血检验,完全符合她的分析。陈钧德有了信心,说他就坚持用这种药吧。谁会想到花了好多钱病情又急转而下了呢?

丁曦林称陈钧德是一个拒绝包装、拒绝炒作、不攀附权贵、不谄媚资本、坚持独立人格有激情的艺术隐士,我觉得归纳得太精确了。这位隐士其实非常坦荡,他对艺术、朋友是敞开情怀的。这位三十多年前就与刘海粟、关良等大师一起展览的大艺术家,没有半点架子,还特别能照应人,他像对我上函授课一样,每讲一个艺术观点,都会旁征博引,电话一小时或超一小时是常态。我既开心又不忍,他却说无妨,我也是和学友交流,我也喜欢文学。兴致上来时,他会背诵《约翰·克利斯朵夫》里的警句,他的激情让我有一种错觉,好像他就是克利斯朵夫的化身。2017年8月,他在中国美术馆个展上的简短发言就如此表达:“画画其实是燃烧生命,这辈子就想做好教育和画画,没有其他想法。”他和克利斯朵夫的激情是如此的相像。

每次接到他的电话都如同收到一份礼物,是一顿精神大餐,他说话从不兜圈子,总是直截了当,比如他说我写他的文字实事求是,没有别人的添油加醋甚至夸张,一看就是姚育明风格,是自己写而不是为别人写,但结尾却有些拘谨,一看就是应他人要求,甚至害怕我陈钧德会有什么想法。他说如果以后再碰到需要听命的文章,不要替他们写;他说刚从瑞典回来,呆了一个月不到的时间,女儿帮着安排的,去了三个地方,太好看了,画了12张画,回来以后要整理;他说在日本,在所有人都认为好的富士山对面画了两张,终因自己不感动而转移了地点;他说出国回来经常要倒时差,可能这个关系,睡眠不好,这次家人强迫自己睡半个小时午觉,尝到了甜头,以后中午要倒一会;他说你被大家吸引是有道理的,大家之所以是大家是因为有成就,肯定会吸引你,但那吸引你的东西是人家的不是你的,就像我喜欢关良,应该学的不是关良的风格,而是他的精神,一定要走自己的路,在艺术上,我就喜欢自由表达;他说要倾听心底的声音,观内心的光明,比如我过去画的“有过普希金铜像的街”并不在乎过去是什么样的,月亮下的街道,马上要沉下去的夕阳,那种诗意和没有普希金像的街道是一脉相承的;他说画画就是要个人化,你姓张,他姓王,我姓吴,各管各的,干吗要一样?他说你看素描室,很安静,只听见刷刷的铅笔声,到了色彩室,脏污成一片,到了画色彩的时候,你就是用色彩表示,哪还要去考虑素描关系,你要去考虑的话,就被拘住了,色彩是自然而然的;他说周六又要去香港,那里很有意思,每年举行一个画会,展出一个画家作品,每家人家轮流做东,每个人带去一个礼品送人,比过去在那里开个人画展还开心;他说在台湾朋友家看到南亭大和尚的书法,抄的是《金刚经》,是正楷,看上去清爽得不得了,刚中带柔,很有灵气,只有清净的人才写得出来,不像现在有些书法家,他们只是表演,老和尚的高洁精神是自然流露出来的,叫人看了喜欢,有股超脱世间的力量;他说上戏舞美系有个好处,因为综合艺术,不唯画画为最,所以,真正能出来的人,是自己要,下了功夫的,吸取了戏文、戏曲等因素;他多次提起自己的学生陈正,极有才,他很喜欢他,可惜得白血病死了;他说其实开个人展是有风险的,有时候一张画放在那里,觉得很好,但许多画放在那里,就会自己打架,自己把自己压下来了,你一直在和自己挑战;他说肾切了一只,你和张鑫年底又不能来了,过一阵再说吧,最近肺部又感染了,好不容易治好了,又血酸高,得痛风了,大概吃得太好了;他说上次挖掉一个小块,肺部也有几个结节,医生说不要紧;他还说一个病房两个人,同住的是个九十多岁的将军,来看的人多,自己休息不好,昨天回家了,等医生约谈时再回去;他说身体好转,原先一周一次局部化疗,灌一次,现在改为一月一次,以后会慢慢进行到半年一次;他说等待的日子里又被家人拉去日本散心,三天,试一试,还是累,结果家人出去玩,自己在宾馆里画素描;他说现在吃得少,医生要求少吃多餐,你知道我喜欢吃粥的,吃粥补营养,唉,是有点奇怪,你第一次见我做梦梦见我请你吃粥,结果第二天我果然请你吃粥,那家人家烧粥烧得好,我常去吃,可现在我不能多吃了,多吃有负担,久坐也不行,腰不舒服;他说现在谁再来采访或者叫我干这样那样的,我更要回绝了,能多画几张画就算不错了;他很有耐心很细致地问我,你讲的在靠背椅上画猫,怎样处理四只脚的?扶手是前头两只脚,前头的椅子脚是猫的后脚,哈哈处理得天真,以后拍下来给我看;他说你讲的用抹布涂出线条是一种办法,还有人用丝瓜筋画呢,有时候画画会自然地出现新的东西,要提高自己的水平,将偶然变成必然,画画不是僵死的;他说这次中国美术馆个展太多人帮忙了,好几个学生来包装画作,有时六人,有时七人,一百幅画,整理了一周,卡车装满,小车也装了七辆,自己都没掏钱,费用都是别人出的(忘了谁),光是统一的镜框都要几十万啊;他说不少人告诉他,以为他不行了,没想到画还是那么阳光,一点不像生病的人;他说静安寺请他画一组寺院风貌,儿女不想让他画,担心他的身体,他不但接下了任务,还去实地考察了两次,在静安公园和马路对面的商店观察寺院,寻找到别致的角度;他没要寺院的酬金,还想无偿地替巴金故居画一张画,为此特地去那里看景,结果发现墙头拉有铁丝电网,觉得与巴金精神不符,虽然知道这是有关部门为安全而作的防范,仍觉得画出来画风不好看,他说待有空还要去实地看一次,看看什么距离什么角度可以得到满意的表达(他在我面前说过好几桩要做的事情,此计划也是未完成之一);他说有朋友想联系西藏的喇嘛,给自己做一场法会,需要知道生日时间,他说我连自己生日都不知道,怎么做?都不用忙了,病的事情很简单,我把自己交给医生,只做能自主的事情;他说我为什么一再的对你提起塞尚,因为相比较一些大家,他的理论基础更充足扎实,他不愧是近代史上的绘画之父,他用几何形,绘画本质就这样激发出来,他小面积用大笔触,大面积用小笔触,受光面和阴暗面不是用寻常的明暗过渡,还有什么高光点,他是用冷暖色彩对比,比如墙的明暗不是用黑白的素描关系,而是用色彩过渡……

说到塞尚,牵出一件陈钧德与巴金的往事,很温暖,也很感人。那是“文革”后,大学刚毕业的陈钧德经常在外文旧书店淘书,有一次发现了一本日本印的塞尚传记,里面有不少插图,其中有几张彩色画,颜色漂亮极了。这本书稀少珍贵,只印了100本,每本书都有编号,这本上印着N9,也就是第九本。当时他激动坏了,虽然此书的价格相当于他一个月的工资,但他还是毫不犹豫地取下了它。店员却说,这本书已经被人预定了。陈钧德敬个礼说,我想买这本塞尚传,能不能和这个人商量商量?店员拿出一本册子给他看,上面一大批书名,满满当当,全标着“已定”的字样,塞尚传是其中之一,定书者是巴金。

陈钧德由此知道巴老买书很多,知识面很广。当时年轻气盛的陈钧德急切地需要这本书,没有什么顾虑。没想到几天后店员打来电话,说他们将这件事告知巴老,他同意出让了。陈钧德说直到现在还记得自己当时的心情,真是高兴坏了。他笑着对我说,那时候我们都穷,但对知识的追求却一直没有停过。这本书现在的价值,后面应该加个零。

后来我和李小林谈起这件事,说估计巴老不会提起这件事,也许在他看来,这类事太小了。李小林说是没听说过。她分析要么是“文革”前,要么是“文革”后,“文革”中不可能,母亲生病都没钱看病,根本就没有钱买书,自己家的书都封起来了。

后来我电话陈钧德求证时间,他说年纪大了记性不好,只记得是“文革”结束后的几年。这么想来,那时候的巴老差不多也就是陈钧德现在的岁数,八十岁不到。

陈钧德一直想把这本珍藏的塞尚传记捐赠给巴金故居,他说这也是自己对巴老的一种敬意和感恩。他托我做件事。2017年3月,他把厚厚的传记寄到了我家,我特地跑了一次,双手托着交给了巴金故居的工作人员。当时他们说会制作一个赠书纪念证,我转告陈钧德,他说有没有无所谓,只是了却一个心愿。

我没有打听是否有陈钧德的追悼会,我近期因膝盖骨增生疼得厉害,我不想跛行着与他告别。但我一定会在他的个展结束前赶去,那个秋韵之地是他最后的教诲了。从微信的图片上,我看到那些画更纯粹了,纯粹到不像蓝星球上的事情,比我初次看到的那些飘浮在半空中的色彩更是不可思议。那种光具有投射的力量,它们不是外面赋予的,而是从内里透出来的。在他生命的最后时光,完全是心灵的作为。上海,我爱你。他的色彩一遍遍地说着,我的心也激荡起来,我要去重新认识陈钧德,我要在上海秋韵的每个色块里再次遇见他。

陈钧德 1997年作 花果图

|